今回は電話での問い合わせに関する報告、検査値に関する簡単な報告などが多かったように思います。

前回同様、医師に対してこんなトレーシングレポートを送っていいのかな…と迷っている方の参考になれば幸いです。

わたしたち薬局薬剤師は普段医師との直接のコミュニュケーションがない分、医師がどんな反応をしてくるかわからず、過度に恐縮している部分があると思います。

私自身もドキドキしながら毎回送っているのですが、今のところ特にお叱りの言葉を受けた事はありません。

- トレーシングレポートとはどんなものか知りたい人

- トレーシングレポートの例を知りたい人

トレーシングレポート報告例

門前の薬局のトレーシングレポートは既にひな形が指定されており、それに従って記載するようになっています。

門前病院のトレーシングレポートのひな形に関しての公開は許可されていません。

報告例⑥ タリージェ服用で強い眠気が出た60代女性

処方薬:タリージェ5㎎ 2T分2

眠気が強く、ずっと寝てばかりで家族から心配されています。中止してもいいでしょうか?(電話)※服用開始から4日目)

患者から電話にて上記の副作用の相談がありました。

眠気以外の症状はなく、仕事等への支障がなさそうであること、2020年10月頃、以前も6か月程度同量(タリ―ジェ5㎎ 2T分2)で服用歴があったため、慣れてくる可能性を考え、1週間程度様子をみるように伝えました。

その後も調子が悪かったり、急激にほかの症状が出てくるようであれば早めの受診や相談を医療機関にするようにお伝えしてあります。

今回のケースは、2.5㎎ 2T分2から5㎎ 2T分2に増量になった後に起きた症状でした。

この後、浮腫みなどの症状も出てきてしまい、結果的には中止になってしまいました。

報告例⑦ 潰瘍性大腸炎、リウマチ疾患の40代女性 ケアラム半錠での調剤指示に対する医師への協力のお願い

処方薬:ケアラム25㎎ 0.5T/日 35日で処方

潰瘍性大腸炎をもっているため、1T服用すると下痢がひどく、半分だとちょうどよいでし。

先生に半分で処方をだしてもらえるか頼みました。

割ってくれると助かるわ。

ケアラムを指示通り0.5T/日でお渡ししています。

しかしメーカーによると、1ヶ月までが半錠の安定性を保証できる期間のようです。

そのため、奇数日数で処方されますと、半錠ロスが出てしまい破棄しなければならなくなります。

可能であれば偶数日数で処方していただけますと大変助かります。

ケアラムは少し高めの薬剤の為、ご理解とご協力を頂けますと幸いです。

潰瘍性大腸炎をもっているため、1T服用すると下痢がひどく、半分だとちょうど良い患者様でした。

1ヶ月以上の半錠の安定性は保証できないため、疑義紹介も以前かけましたが、お忘れのようだったため、今回はトレーシングレポートを利用しました。

報告例⑧ H₂ブロッカーと胃粘膜保護剤を併用している60代女性

一部処方薬:レパミピド、ファモチジンD20mg

ご本人、いままで胃潰瘍等の指摘なく、現在も胃もたれなどもないようです。

検査値: eGFR 39ml/min/1.73m² CCr 41.479ml/min

腎機能障害のリスクとなる薬剤使用:ファモチジンD20mg

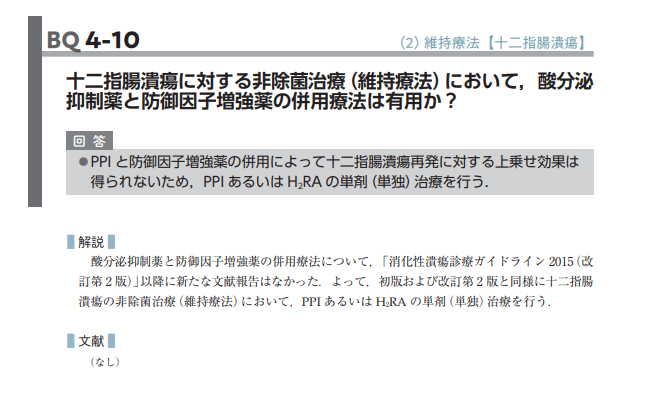

ファモチジン(H₂ブロッカー)+レパミピドの上乗せ効果はないとされています(2020年 消化性概要ガイドラインより)

ほかの服用薬剤としてバイアスピリンがありますが、胃潰瘍対策としてH₂ブロッカー1剤、もしくはPPI1剤でも十分な可能性があります。

腎機能も年齢の割に低下しています。

PPIの方が安全性が高い可能性があります。

可能であれば胃薬の変更、2剤から1剤への変更の検討を宜しくお願いします。

はじめにレパミピドがずっと出ていました。

その後バイアスピリンが追加になった際にH₂ブロッカーが追加になりましたが、レパミピドもそのまま処方継続になっていた処方でした。

消化性ガイドライン2020年の上乗せ効果に対する記載部位はこちら↓

次の時にほかの薬も見直していただいたようで一気にレパミピドを合わせて3剤減り、その状態が4週間継続したため、服用薬剤調整支援料を算定することが出来ました。

報告例⑨ エルデカルシトール0.75μg服用中の80代女性

一部処方薬:エルデカルシトール0.75μg、プラリア皮下注(院内)

検査値:Ca値測定なし

プラリア皮下注のCa値低下の副作用予防のためにエルデカルシトール0.75が処方されているようですが、Ca値測定がありません。

どちらも定期的なCa値測定(3カ月から6か月に一度)が推奨されているため、ご検討宜しくお願いします。

高齢で腎機能低下傾向や、夏の脱水などがあるとCa値上昇のリスクが上がるようです。

義母の知り合いもエルデカルシトール0.75服用中、高Ca血症で救急車で運ばれたそうです。

たかが活性型ビタミンDと考えられているのか、Ca値測定がない例が多くあります。

併せて患者さんにCaのサプリメントやビタミンDのサプリメントを飲んでいないか必ず確認するようにしています。

骨密度が低いと言われると、Caを飲まないといけないと焦ってしまう方が多く、実際に聞いてみるとかなりサプリメントを服用している方がいるので注意が必要です。

報告例⑩ 朝食後のコンプライアンス不良気味の50代男性

一部薬剤:フェブリク20、エゼチニブ10 (朝食後服用)

朝食後の飲み忘れが時々あります。

夕食後の薬剤(2剤)の服用は問題ないです。

フェブリク、ゼチーアは夕食後に服用しても薬効上変わりのない薬です。

コンプライアンス不良が続くようであれば夕食後に統一した方が飲みやすいと思われます。

ご検討お願いします。

4剤服用中の患者様でしたが、なぜか薬剤の服用時間が朝食後と夕食後に分かれていました。

相互作用や夕食後に統一できない理由が思い当たらなかったため、1回で服用できるように提案してみました。

エゼチニブは腸肝循環する薬の為、1日1回で長時間効果が持続する薬です。そのため、1日のうちいつ飲まないといけない等の制限をうけません。

報告例⑪ リウマチ科受診のHb(ヘモグロビン)の数値低めの30代女性

検査値から薬の追加の提案をした例です。

貧血は昔からなので慣れています。

息切れ、疲れなどの症状は出ていません。

薬はどの病院でももらっていません。

10年前で貧血の薬で吐き気が出て中止したことがあるのでよいイメージがありません。

検査値:Hb(ヘモグロビン)8.9g/dl

Hb8.9g/dlとかなり低めの数値になっております。

ご本人は慣れているためか、息切れ、疲れなどの症状は出ていないようですが、注意が必要かと思われます。

必要であれば薬剤の検討をお願いします。

10年前に他院で錠剤での治療の際、吐き気のため1年程度で薬剤を中止したようです。

インクレミンシロップは錠剤よりもかなり吐き気が出にくい薬です。

併せてご検討よろしくお願いします。

この患者さんは次の時にインクレミンシロップが追加になりました。

鉄剤開始後は通常3カ月から半年程度、貯蔵鉄まで回復するのに時間がかかります。

鉄剤は吐き気が出やすい為、服用が継続できているか投薬時に確認が必要です。

できていない場合は他剤への変更や、服用時点の変更、投与量の変更などを提案できるとより親切だと思います。

鉄剤に関する記事はこちら↓

報告例⑫ ロピニロール徐放錠服用で、足がふわふわする80代女性

一部薬剤:ロピニロール徐放錠2㎎

12/8~1/5まで服用したが、足のふわふわ感を感じました。

転倒するほどではなかったが、不安を感じたため、自己判断によりロピニロール中止しました。

そのほかの症状はないです。(1/21に電話相談を受けた際には体調良好でお困りの様ではありませんでした。)

医師にいまからでも報告した方がよいか、お嫁さんから薬局に相談がありました。

次回受診は10日後でロピニロール中止後16日経過していますが、体調不良はなさそうだったため、主治医には次回報告でいいこと、トレーシングレポートを送付すること、体調不良があれば早めに受診するように説明しました。

よろしくお願いします。

色々電話でお話しされていて、ご高齢のため、そのまま医師に報告すると話を理解するのが大変そうだと感じました。

そのため、状況を説明したトレーシングレポートを送りました。

きちんと先生に状況を説明できそうな患者さんであればトレーシングレポートを送る必要はないと思いますが、少しでも難しそうだと感じたら送ってしまったほうが親切だと思います。

今回のトレーシングレポートの利用の仕方

今回のトレーシングレポートの活用の仕方や疑問に関して以下にまとめてみました!

電話で受けた相談を医師に伝える

患者さんが薬局に電話相談に来る場合は、次のどれかであることがほとんどです。

- 緊急性はないけど、不都合を感じて迷っている

- 先生には伝えにくいことを相談したい

- 先生に伝えるのには大したことないことかも…と遠慮している

- 先生に対する信頼があまりなく、仕方なく薬局に電話している

- 病院に電話がつながらない

患者さんからの相談内容は、それなりに重要な情報が含まれていることが多々あり、患者さんの不安な気持ちや症状をわかりやすく先生に事前に伝えておくことは重要なのではないかと思います。

次回受診時に患者さんから再度医師に自分で伝えているケースもあり、重複してしまうこともあると思います。

検査値に関するトレーシングレポートは送りにくい?

以前は薬を足したり、減らしたりする権限は圧倒的に医師にあり、そういったことに関して少しでも口を出すことはご法度のイメージがありました。

最終的に薬を足す、減らすの判断はもちろん処方権のある医師に委ねられていますが、それに対して情報提供や提案は薬剤師としてどんどんしていくべきなのではないでしょうか。

ましてや処方薬剤に対して適切な検査が行われているかどうかの確認は、薬剤師として必要な確認だと思います。

処方内容が変だとか、間違っているなどの否定するようなことを言う権限はもちろんこちらにはありません。

振り返り

トレーシングレポート自体が始まってから数年程度しかたっていないため、手探りで送っている状態ですが、自分の勉強の為にも頑張っていきたいと思います。

そのほかのトレーシングレポートに関する記事、トレーシングレポートの書き方例に関してはこちらの記事を参考にしてください↓

病院に転職後、トレーシングレポートを受け取る側になってからの記事はこちら↓

コメント