毎年この時期になるたびに憂鬱な気持ちになる人は多いのではないでしょうか。

なぜ2回やらないといけないのでしょうか?

仕事量をなぜ減らさないでしょうか?

そんな思いが喉まで出かかりましたが、誰に訴えたらいいのかもわからず、決定通知書に意見を書く欄があったけれど、その思いをどのように伝えたらいいのかわからず途方にくれています。

決定通知書を作ったPTA会長もボランティアで、大きな権限も報酬もありません。

PTAの組織やPTAに関する本音を色々書いてみました。

- PTAのあり方に関して疑問を抱いている人

- PTAに参加するのが憂鬱な人

そもそもPTAはどういう団体か

PTA(Parent-Teacher Association)とは、各学校で組織された、保護者と教職員(児童を含まない)による社会教育関係団体。

任意加入の団体であり、結成や加入を義務付ける法的根拠は無く、全ての児童生徒のための無償ボランティア活動というのが、本来のあり方である。

出典:Wikipidea PTAより

任意加入団体と言いますが、勝手に入れられていますし、規約があったり、嫌だからやらない、抜けれるような雰囲気は一切ありません。

PTA発足の歴史

Wikipideaの情報を簡単に以下にまとめました。

明治時代に近代的な学校が出来た際にあまり学校にお金がなかったので、学校の活動を金銭的にも労力的にも支援する任意団体が出来た(「後援会」「母の会」「保護者の会」など)

1947年(昭和22年)戦後GHQの指導の下、文部省は全国の学校にPTA(父母と先生の会)の設置を奨励・推進した。

1950年(昭和25年)PTAの全国組織を結成させようと、文部省は積極的に指導するようになる。

1952年(昭和27年)10月14日-16日、東京で「日本父母と先生の会全国団体結成大会」が開かれ、PTAの全国団体が結成された。

1954年(昭和29年)2月には、『小学校〔父母と先生の会〕(PTA)第二次参考規約』が文部省父母と先生の会分科審議会から出された。なお、戦前から存在した各学校の「後援会」などはPTAに、看板を変えたり、地域住民を交えた団体としてPTAとは別組織として存続した。

歴史を調べて驚いたことに発足にあたってはGHQや文部省が絡んでいました。

ボランティア団体であるにもかかわらず謎の強制力があったのはこの影響もあるのかもしれません。

PTAの目的

保護者と教員が学びあうことで教養を高め、成果を家庭・学校・地域に還元すること。

児童生徒の健全な発達に寄与すること。

PTAの法的位置づけ

PTAの結成・加入を義務付ける法律の規定は存在しません。

通常の単位PTAには、法人格はありません。

日本国憲法第21条において、国民は誰しも自由に結社をすることが保障されています。

このため、国民は誰でも希望すれば、「任意加入の団体」としてのPTAを結成・解散および参加・脱退することができる。同条により、さらに、PTAは、PTA連合体に加盟・脱退することができます(以下略)

PTAには本来強制加入できない

子校でも、ほかの小学校でもほぼ強制的に加入されているPTAですが、本来は任意加入が基本であり、強制加入させることは出来ません。

PTAに強制加入で裁判が起こされていた

2014年熊本県で以前PTA強制加入に関して裁判が起こされました。

結果的に和解しましたが、双方が和解した和解条項には以下の文言が記載されていました。

- PTAが入退会自由な任意団体であることを将来にわたって保護者に十分に周知すること。

- 保護者がそうと知らないまま入会させられたり退会を不当に妨げられたりしないようPTA側が努めること。

PTAの規約や細則の法的位置づけ

「任意加入の団体」であるPTAが制定する規約・細則は、あくまで団体内部のみに通用するルールです。

規約・細則を制定・改正・運用する際には、上位法である社会教育法、教育基本法、日本国憲法、また地方公共団体の制定する子どもの権利条例や、国際条約である子どもの権利条約等の理念を理解したうえで行うべきである。ましてや上位法等をはずれた慣習を勝手に制定するべきではない。また個人情報保護法の遵守も忘れてはならない。

Wikipideaより抜粋

先日、PTA規約が手紙で配布されました。

PTA組織

会員は保護者と教師で、単位PTAという学校ごとのPTAの上に市区町村のPTA連合体があり、さらに上に都道府県単位のPTA連合会がある。

それとは別に日本には、小・中学校を対象とした全国組織公益社団法人日本PTA全国協議会(通称、日P)が存在し、北海道、東北、東京、関東、東海・北陸、近畿、中国、四国、九州の9つのブロックに分かれている。

PTAによっては都道府県のPTAに所属していなかったり、日Pに所属していないこともある。

また、私立学校や国立学校のPTAは公立のものとはまた異なるPTA組織をつくっているようである。

Wikipideaより抜粋

PTAによっては、本部役員になると、このP連や日Pなるものとの打ち合わせなどがあるようです。

PTAの活動資金はどこから出ている?

一体このボランティア活動はどこからの資金で賄っているのかと調べてみました。

最初は文科省なのかと思っていたのですが…↓

生徒家族から捻出されています。

学校によりバラバラで、PTA会費の額は全国、各校でバラバラです。

年額2,000~3,000円台(1世帯または1児童・生徒あたり)のところが多いですが、なかには5,000円を超えるところもあります。

出典:Yahoo!ニュース 残念な常識「学校はPTAのお金に頼っている」に、東京の人だけが驚く理由

収支会計をあまり良く見ていなかったのでわかっていませんでした。

改めてよく見てみたらいろいろ書いてありました。

PTA資金の一部は学校に寄付されている!?

こちらの二つの記事を参考にしました↓

子校のPTA会費(2人分):7000円/年でした。

記事によると学校への寄付金がなければ本来は3000円程度のはずなので、寄付金として使われている可能性が高いと思われます。

PTAの仕事はなぜ減らないの?それってもう必要ない仕事じゃない?

なぜ減らないのか、原因は何なのかを考えてみなければ解決策がわかないと思い色々調べて考えてみました。

その中でなる程と思った記事の要点をまとめてみました。参考記事はこちら↓

7年も前の記事なのですが、現状がそのころから全く変わっていないためか、古い感じが全くしません。

そしてよく要点が書かれているのでふむふむと読ませていただきました。

理由1)手間暇かけて変えるより「例年通り」が無難だから

PTAの場合、保護者がかかわるのは子どもが学校に在籍する6年(あるいは3年)、または役員を引き受けている間だけです。

更にボランティアで行っているので、頑張ったところで報酬はないばかりか、仕事を減らして恩恵を受けるのは自分の後の世代です。

よほどの善人でない限り、積極的に改革しようとするより無難に仕事をこなそうとするでしょう。

理由2)「子供の為」の範囲が広すぎて縮小できにくいから

「子どものため」というPTAの目的が、漠然としすぎていています。

仕事を増やすのは簡単です。

「子どものために、こういう活動をやりましょう」と言われたら、それは「いいこと」ですから、みんな反対はしづらいものです。

逆に、仕事をやめるのは困難です。

「子どものためにやってきたことをやめよう」というのは「悪いこと」のように見えがちなので、大きな声を上げにくいからです。

そのため、PTAの仕事は「減りにくく、増えやすい」ことになります。

更にこれらに加えて個人的に考えている理由が、

理由3)本部役員にならないとそもそも規約を変える事ができないから

本部役員は専門委員に比べて仕事量が多いイメージがあり、そもそもPTAの仕事を負担に感じていたり、ギリギリでこなしているような忙しい人は嫌煙する傾向があります。

実際私の学校でも引き受けている人は祖父母のサポートがあったり、専業主婦であったり、時間的、体力的に余裕のある人が多いです。

本部役員を引き受けている人はPTAの仕事量に不満を感じていながらも、改革をしてまで減らす必要性を感じていないことが多いです。

PTAの仕事はどうやったら減らせる?

正攻法はやはりPTAの本部役員になり、アンケート等をこまめにとって徐々に減らしていく事だと思います

※下記にも書きましたが、校長が先導してうまくいったケースがあります。

ただ、ワンマン会社の社長と違い、PTA会長になっても個人の意見は通りにくく、誰か大きくその改革に反対する人が複数いる場合は改革に時間がかかったり、うまくいかないことも多いと思います。

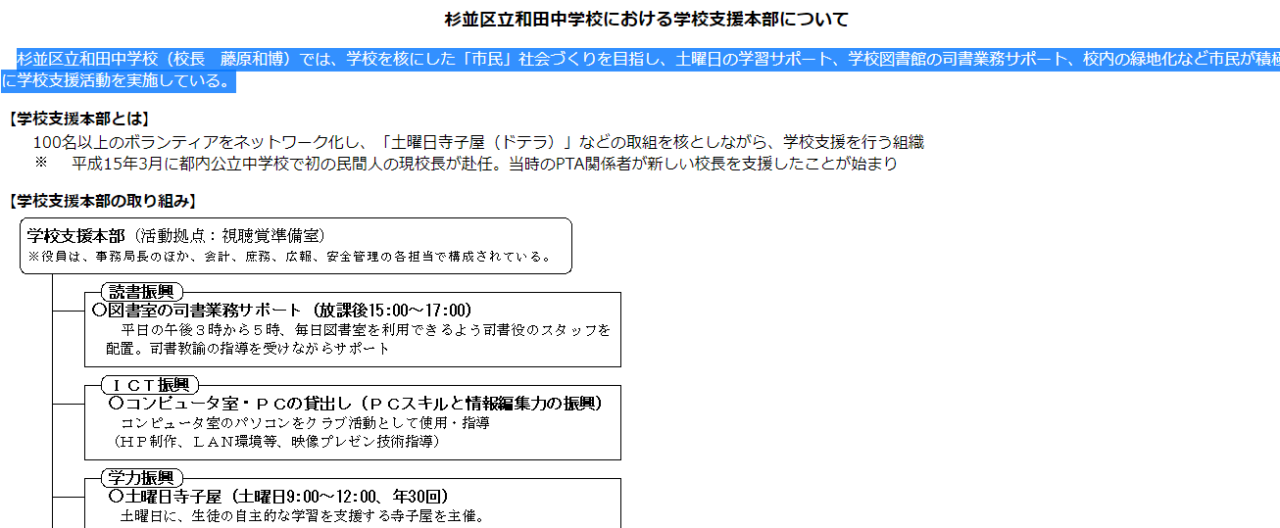

唯一PTAを廃止することに成功した事例( 杉並区立和田中学校 )

杉並区立和田中学校(校長 藤原和博)では、学校を核にした「市民」社会づくりを目指し、土曜日の学習サポート、学校図書館の司書業務サポート、校内の緑地化など市民が積極的に学校支援活動を実施しています。

2003年に藤原和博が都内公立中学校で初となる民間人校長に就任すると「私立校を超えた公立校」を目指し大規模な学校改革を実施。補習の充実や習熟度別授業、少人数授業の導入、「よのなか科」の新設、PTAの廃止などを行ない全国的な注目を集めた。(Wikipideaより抜粋)

出典:Wikipedia

文科省のHPにも先進事例として載っています。↓

PTA廃止に至ったポイントとしては、以下の3つが揃ったことのようです。

- 力を持ったリーダーがいた※和田中学校の場合は民間企業(リクルート)から校長に就任した藤原和博氏でした

- PTAに代わる組織の設置

- 学校側、保護者の理解

活動内容を見てみましたが、とてもおもしろそうだと感じました。

だらだらと続いている今のPTAの活動よりも子供のためになり、本来のPTA活動のあるべき姿なように思います。

8割方の父兄は現在のPTAの仕事量を負担に思っているが、もっとやりたいと思っている人もいる

PTAの役員をやっていて思ったのですが、殆んどの人は現在のPTAの仕事量を負担に感じており、本当に必要なのか疑問に思っているようです。

こんなことを言うと非難になってしまうかもしれませんが、こういった人の大きな反対があるのでなかなか縮小が進まない傾向があるのではないでしょうか。

1回PTA役員をやってみて、時代に合わせて減らしてもいいのではないかと思った活動

完全に私の子校でのことなので他校では当てはまらないかもしれませんが、ひとつの参考としてください。

- 広報関係:先生方も毎月写真付きのお手紙を配布していることを考えると、大して写りも良くない写真をたくさん掲載した広報誌は本当に必要なのか疑問です。

- ベルマーク活動:外に出れば時給900円程度は稼げる大人をたくさん集めて、数時間かけてベルマークを数える必要があるのか甚だ疑問です。

- 母親向けの課外活動:主に子どもの小学校では厚生委員が担っているのですが、母親向けのヨガや後援会などを企画しています。ほとんど参加する人がおらず、本当に必要なのか疑問です。

- 母の会の月1のキャンペーン活動:貴重な土日を毎月削ってまで、警察の交通安全活動キャンペーンのティッシュ配りに参加する必要はあるのか疑問です。

- 立哨当番の編成を紙でわざわざ配ってポストに入れる。:今どきLineでいいのではないかと思います。

PTA活動やトラブルに対して市や行政が介入していかなければならないのでは?

全国的にはPTA非会員が増えつつあり、PTAが廃止になった学校や、保護者会に名前が変わった学校が増えつつあるようです。

PTAは任意団体のため市や行政は管轄外なようですが、場合によっては介入も必要であるように感じます。

近年共働きの増加により、PTA活動のあまりの多さに退会を選ぶ親がふえつつあります。

このようなことは許すべきことではないと思われます。

そのような事態が起きている場合は、PTAに学校という活動場所を提供している市や教育委員会は指導に入るべきだと思います。

私自身、2回PTA役員を引き受けたあと、さらに仕事をおしつけられそうになり、PTAを退会しました。

その後に子どもをターゲットに嫌がらせにあい、弁護士まで相談に行ったことがあります。↓

仕事などで忙しい人はPTAとどう関わっていけばいいか

前述したように、PTAは任意団体であり、入退会は自由です。

そのため、一番わかりやすい解決法はPTAを退会することなのですが、そこまでは望んでいない場合もあるでしょう。

専門委員などを中心に引き受ける

本部役員はどこでも主に仕事量も責任も重めのところが多いです。

仕事をしていたり、さまざまな事情で家庭のバランスを取るのが大変な人は、本部役員以外の専門委員を積極的に引き受けるほかないと思います。

専門委員も長になってしまうと大変ですが…。

PTAトラブルの相談先は?

じゃんけんやくじ引きでとんでもなく仕事量の多い役を引き受けないといけなくなった場合は、断るのは難しい(他の人も当然引き受けたくない)と思うので、事情を話して仕事量を減らしてもらえるように交渉した方がいいと思います。

教頭先生に相談する

PTAは教員も会員であり、お金を徴収されています。

そしてPTAのT(Teacher)側の責任者は教頭先生で、学校で起こるPTAでのトラブルで、子どもに危害が及ぶ場合には相談に乗ってくれます。

教頭先生に行ってもだめなら、教育委員会に相談する

教育委員会は、最近PTAのトラブルに敏感になっているので、相談に乗ってもらえる可能性があります。

それでも解決しない場合は、以下の記事を参考にしてください↓

PTAに関する最近の傾向

共働きの増加、少子化などによる負担などによりPTAが本当に必要かどうか、あるいは、PTAのあり方を整理すべきでは、という議論がネット上や新聞、テレビの報道でも起こっているようです。

行政としては、2010年の教育支援協会シンポジウムでPTAのあり方が議論され、この席で元文科省官僚寺脇研により、PTAは任意ということが明言され、文科省官僚により教育委員会と校長に対してPTAは任意加入だということを広める約束がされました。

このことを受けて2010年4月26日に、PTAが任意加入の団体であることを前提に優良PTAの推薦にあたるよう、各都道府県教育委員会宛に文科省から事務連絡がなされました。

文科省からの通達があってから12年が経ちましたが、いまだにほとんどPTAが任意の団体であること、法的拘束力はないことは周知されていません。

まるであまりこの問題には触れたくないようにすら感じます。

結論

PTAの仕事量を減らしたいようであれば、本部役員になってアンケートをとりつつ少しずつ減らしていく事、もしそれが難しい、面倒なようであれば多少仕事が増えても文句を言わずに、自分の出来る範囲内で専門委員などを早めにこなしてしまう事だと思います(大した解決策になっていなくて申し訳ないですが…)。

もし万一家庭生活が脅かされるほどの仕事量を押し付けられそうになったら、家庭を第一に考え、出来る範囲内で協力する姿勢を見せつつ、教頭先生と相談しながら仕事量を免除してもらう、最終手段はPTAを退会するしかないと思います。

一人の力や少人数の力でどうにかなる問題ではないように思われるので、基本は「PTAは任意の団体であること、規約を破ったところで法的拘束力はない事、家庭を一番に考え、人からどう思われるかに過剰に反応しないこと」を念頭におきつつ、こちら側で仕事量を調節するしかないかなと思いました。

私がPTAを退会することになった際の記事はこちら(現在非公開中です。1年後くらいに公開するかも)↓

コメント