5月生まれの小学3年生の息子と3月生まれの年長の娘をもつママ薬剤師が、理系の視点で色々調べてみました。

多少経験による主観も混じっていますので、そこはご了承いただければと思います。

- こどもが早生まれで心配な人

- どのくらいの歳まで発達に差があるのか知りたい人

- 早生まれは実際に不利なのか知りたい人

- どうしたら不利な部分を覆せるのか知りたい人

そもそも早生まれとは?1、2、3月生まれは早生まれ?

「早生まれ」とは、1月1日~4月1日の間に生まれた子を指します。

教育基本法という法律では、小学校に就学できる年齢が「満6歳に達した翌日以後の最初の4月1日」と定められています。

このルールに基づき、学年は「4月2日~翌4月1日生まれ」の子どもで構成されるため、1月1日~4月1日の子どもは1つ上の学年に入ります。

昔祖父が3月26日に生まれた父をかわいそうに思い、学年を一つ下げてあげようと思い、出生届を4月1日に出しました。

すると、その学年の一番最後になってしまいましたという嘘みたいな話が我が家にはあります。

早生まれは不利?体感としては確実に不利だと思う

当たり前ですが、入園の時から同じ学年のほかの子よりも明らかに小さく、言葉や理解度が遅かったです。

幼稚園の先生からもほかの子についていけるように家庭でも少しフォローして欲しいと言われてきました。

それに対して長男(5月生まれ)は学年の中で生まれがはやいため発達がはやく、ほかの子の面倒を見るように先生からよく言われていました。

幼稚園の頃から先生に頼りにされて嫌なこともあったようですが、ほかの子よりも活躍できる機会は多かったように思います。

「クラスの中で一番色々できてかっこいい」と一部で言ってくれていたという話も退園時に他のお母さんから聞きました。

早生まれは体格、言葉の発達、理解力が4月生まれよりも劣っている

幼稚園入園時点の4月生まれ(ほぼ4歳)と3月生まれ(ほぼ3歳)の発達の違いを見比べてみましょう。

下記の情報は、スクスクのっぽくんを参考に作成しました。

体の発達のちがい

約7cm、体重は2㎏位違いがあります。

かばこ

かばこ小さい頃のこの差は結構大きいですね…。

子供の視点から見たらかなりの違いを感じているのではないでしょうか?

- 3歳0か月 男の子:93.3㎝ 約14.13㎏ 女の子:92.2㎝ 約13.62㎏

- 4歳0か月 男の子:100.2㎝ 約16.15㎏ 女の子:99.5㎝ 約15.73㎏

運動機能の発達の違い

やっとバランスよく歩けるようになった3歳児と全身で運動できるようになった4歳児。

大きな違いがあります。

3歳児

- 脳神経は成熟し、バランスをとる能力がつきます。

- 片足でほんの少しのあいだ立てます。

- つま先立って歩けます。

- 平均台を渡る能力がつきます。

- うしろ向きに歩けるようになります。

- 走ってきて急に曲がったり、突然止まったりできるようになります。

- 階段は、3段くらいなら足を交互に出して登れるようになります。1段ごとに足をそろえて降りることもできるようになります。

- 30cmくらいの高さから飛び降りられるようになります。

- 三輪車のペダルを踏んでこぐことができるようになります

4歳児

- 跳ねたり、走ったりすることに不安がなくなります。

- 走り方はなめらかで、スピードの調節もできるようになります。

- スキップがだいぶできるようになります。

- しゃがんで、いざり歩きができるようになります。

- すべり台、ブランコ、ジャングルジムなどで、いろいろな冒険を試みるようになります。

- 三輪車のスピードが出せるようになります。

- 片足に体重をかけて、ボールの上手投げができるようになりますが、コントロールはあまりつけられません。

手先の器用さの違い

これを見ていると、手先に関してはさほど大きな差はありませんね…。

ただ、観察していると、工作のレベルや、絵のレベルにはどうしても差があるように感じます。

3歳児

- 食事がじょうずになり、こぼすことが少なくなります。この時期になっても、食べ物をこぼすことが多いのは、過保護が大きな原因です。

- 靴が一人ではけるようになります。

- 大きいボタンの服なら、一人で脱ぎ着できるようになります。

- ハサミが使え、二つ三つ続けて切れるようになります。先のまるい、小さなハサミを与えてあげましょう。

- 折り紙の二つ折りができるようになります。

- クレヨンで丸と四角が書けるようになります。

4歳児

- 大きなボールを受けとめることができるようになります。

- ボタンの掛け外しができるようになります。

- 歯ブラシが上下左右に使えるようになります。

- ひものこま結びができるようになります。

- 手本を真似て円がかけるようになります。

- 身のまわりのことは子どもにまかせましょう。

知能の発達の違い

やっとイメージをつかみ始めた3歳児と、そこから発展させ、空想、立体間隔をもてるようになる4歳児ではかなりの差があります。

3歳児

- 対応の概念が分かりはじめます。「ゾウは大きいけど、アリは?」などときくと、「小さい」と答える子どもが多くなります。

- 3歳半を過ぎると、通常は4つまで数えられるようになります。はじめは4つまでの数系列が分かる程度です。

- 生活経験を遊びに再現します。ごっこ遊びが多くなり、両親のことばをそのまま使ったり、両親の役割を真似て演じたりします。

- 簡単なゲームなら、ルールを覚えて、それを守ることができるようになります。

- 乗り物や動物の絵本を好み、簡単な筋ならよく記憶します。字を拾い読みする子もいます。

- 未完成の自動車の絵を見せても、それが自動車であるということが分かるようになります。

- だいたいの形をした絵が描けるようになります。かなり細かい部分に注意が払われたり、印象的なものを表現していることが多いです

4歳児

- 道順や、ものをしまってある場所をよく覚えています。

- 過去の出来事を覚えています。

- 3個の物を見ただけで「三つ」と答えられるようになります。

- パズルを喜んでやります。

- 積み木やブロックで、門・家・塔などをつくり、それに名前をつけたりします。

- 何にでも興味をしめし、「なぜ」「どうして」という質問をさかんにするようになります。

- 想像力がさかんになり、空想が多くなります。

- 空想を現実と取り違え、うそと思えることを平気で話すようになります。

- 絵は頭の中で思っている通りにかきます。机の脚は、見えなくても必ず4本描きます。

- 長いお話をきくことが好きになります。

- テレビの筋書きにも興味を示すようになります。

言葉の発達の違い

ここでも大きな違いがあります。

やっと文章になってきた3歳児と文章を自在に使いこなす4歳児、ここでも差がありますね。

先生や友達とのコミュニュケーションでも差が出でいるかもしれません。

3歳児

- 過去、未来をあらわす言葉を使います。

- 好んでおしゃべりをするようになります。

- テレビで覚えてことばを上手に真似て、家族のものを笑わせるようになります。

- 話し言葉が長くなります。「朝ごはんを食べてからリンゴを食べた」というような、助詞を使った従属文が話せるようになります。

4歳児

- 言葉の数が増え、日常の会話には事欠かなくなります。

- たいへんおしゃべりになり、悪い言葉を使ったり、憎まれ口をたたくようになります。

- 「ぼく」「わたし」をさかんに使うようになります。

- 赤ちゃん言葉が少なくなります。

- 過去・現在・未来をあらわす言葉を使い分けることができるようになります。

感情面の発達にも違いがある?

ただ、この記載だけみると感情面では大きな差はみられないかもしれません。

実際には自制心や他人への興味などによって大きな差が見られるように感じます。

3歳児

- 2歳のときよりかなり落ち着きが出てきて、癇癪を起こしたり、泣いたりすることが少なくなります。

- 感情をことばで表現するようになります。怒ったときは、ことばで攻撃することが多くなります。

- ユーモラスな行動で大人を笑わせ、それを見て何度も同じ行動を繰り返します。自分自身もよく笑うようになります。

- 弟や妹が生まれると、かわいがることよりも、嫉妬することのほうが多くなります。

- こわい顔をした人、色の違った人など、視覚的な恐れが強く出ます。警察官、お医者さんなど、こわいと教えられた人を怖がるようになります。

4歳児

- 感情の動揺は3歳のころよりも激しくなります。

- 癇癪を起こすこともありますが、よく言って聞かせれば理解し、納得します。

- 泣き虫になる傾向が出てきます。

早生まれは他の子よりできないことが多くて自尊心(自己肯定感)が育ちにくい

「他の子より出来ないことが多くて自尊心(自己肯定感)が育ちにくい」ことが、早生まれの子の一番の問題点だと思います。

3年か4年程度しか生きてない人間の1年の差はすごく大きいのは当たり前です。

30歳と31歳の違いや80歳と81歳の違いとはまったく違います。

しかし同じくらいでくくられてしまうと、どうしても本人も先生も友達とほかの子と比べてしまい、早生まれの子は幼さ、未熟さが目立ってしまいます。

- ほかの子は出来るのに自分は出来ない

- ほかの子は楽しそうに話しているのに、自分は言葉が上手に出ないから仲間に入れてもらえない

- 手先がほかの子に比べて不器用でお支度が遅く、置いて行かれる、急かされる

- 身体が小さく、ほかの子のようにお腹が空かないから、食べるのに時間がかかる

- ほかの子のようにまだ集中力がついてないので、何事も気が散って時間がかかる

先ほどの発達の違いから考えれば、このような事が起こるのは簡単に想像できることなのではないでしょうか。

幼稚園の先生から常に遅い、幼い、出来ない事をやたら指摘される (実体験)

私としては1年近く差がある、8月生まれのことですら半年以上の差があるのだから、ついていくだけで精いっぱい、それが当たり前だと思っていたので驚きました。

幼稚園の先生はプロなのに早生まれに理解がない?

幼稚園の先生は発達の違いなどもよくご存じだと思っていたので、おおらかな気持ちで見てくれるのだろうと思っていたら違っていました。

特に年少の時の先生と、年長の時の先生の面談時の説明が酷くてかなりショックでした。

年少児の時

- 先生からは「ハサミの練習をするように」夏休み前に言われました。

- 食事の時に立ち上がってしまうことがあることを指摘されました。

- 気持ちの切り替えが遅いとの指摘もありました。

- お支度が遅いことを指摘されました。(先生が手伝っているときもあるとのこと)

- 怒ると泣いて教室を出て行ってしまう事を指摘されました。

発達障害を疑われている?

半分以上はショックで頭が停止していて覚えていないのですが、怒涛のようにできないことを羅列されました。

最後にお母さんの家でのアプローチ、しつけが足りないのではないかとの指摘も…。

正直に発達障害を疑っているのか聞いたところ、「そうではないが、大変だから困っている」とのこと。

上の子の時も3歳児は同じようなものでしたが、満三歳児クラスだったせいか、先生の人員のゆとりもあり、ここまでの指摘はありませんでした。

※満三歳児クラスは一クラス10人程度で2人先生が付くのに対して、年少クラスは15人の園児に対して一人の先生

また、先生から指摘されたことは既に家で実践していたため、これ以上しつけとしてできることがなかったのです。

その子は発達障害でも何でもなく、今はとても落ち着いた子になり、普通に小学校生活を送っています。

娘が年長児のとき

年長になってからは落ち着いて幼稚園に行き、空想好きではありますが、言葉をかなり話し、仲の良いお友達もいて、公文式やピアノ、プールも問題なくこなしていました。

今年は何も言われないだろうと思っていたのですが…

これでは小学生に間に合わないと先生から言われる

- ほかの子に比べて支度が遅い。たまに急がないと困ることをわかってもらうために本当に置いて行っている。大泣きして追いかけてくる。(そりゃそうでしょうよ…)

- 食べるのが遅い。声掛けをすると食べるが、いちいち声掛けするのが面倒。自分でやってほしい(途中で気が散っている、最後まで食べない時がある)

- 仲の良い友達に遊ばないと言われると泣いてしまう。(しかし直ぐに収まるらしいが、先生からするとそもそも泣かないで欲しいらしい)

大人でも食べるの遅い人や食が細い人、友達から言われて傷ついて立ち直りが遅い人っていますよね?のレベルです。

小学生を持つ母としては、小学1年生はまだまだしっかりしているようには見えないので、そんなに焦らなくてもうちの子は問題ないと思うのですが…。

というか、集団行動で、声をかければ追いつくレベルなのに、あえてそれが面倒だから置いていくのはかなり傷つくことなのでは?5歳児相手にやりすぎでは?と疑問と怒りを感じました。

しばらく話していると先生の本音が見えた

言い過ぎたと思ったのか、途中から「英語もできるし、ピアノも弾けるし、スイミングもできる、工作も上手でほかの子にも教えている」など色々いいことも聞けました。

子供といえども他人を変えることはそんなに簡単ではないんですけどね…

幼稚園の先生は保育の知識があっても人間!手がかかる幼い子は面倒に感じている

頭ではわかっているのかもしれませんが、学年でこなさないといけないカリキュラム、先生の担当する子供の人数が決まっています。

その中でどうしても年齢の差、発達の関係でほかの子よりも幼く、手のかかる早生まれの子は面倒に感じる先生が多いのだと思います。

とても悲しい事ですが…。

親としては幼稚園の時くらい、おおらかにのびのびとほめて、成長をプロとして見守ってほしいという気持ちがどうしても沸かずにはいられませんでした。

データで見る早生まれのデメリット

早生まれは勉強・スポーツなどで劣等感を感じやすく、それによるモチベーション低下で不利になりやすい。

とくにスポーツ少年団では、小柄な早生まれが補欠になることが多い。

そうなると練習が後回しになったり、試合という絶好の成長チャンスを失ってしまう。

Wikipediaより抜粋

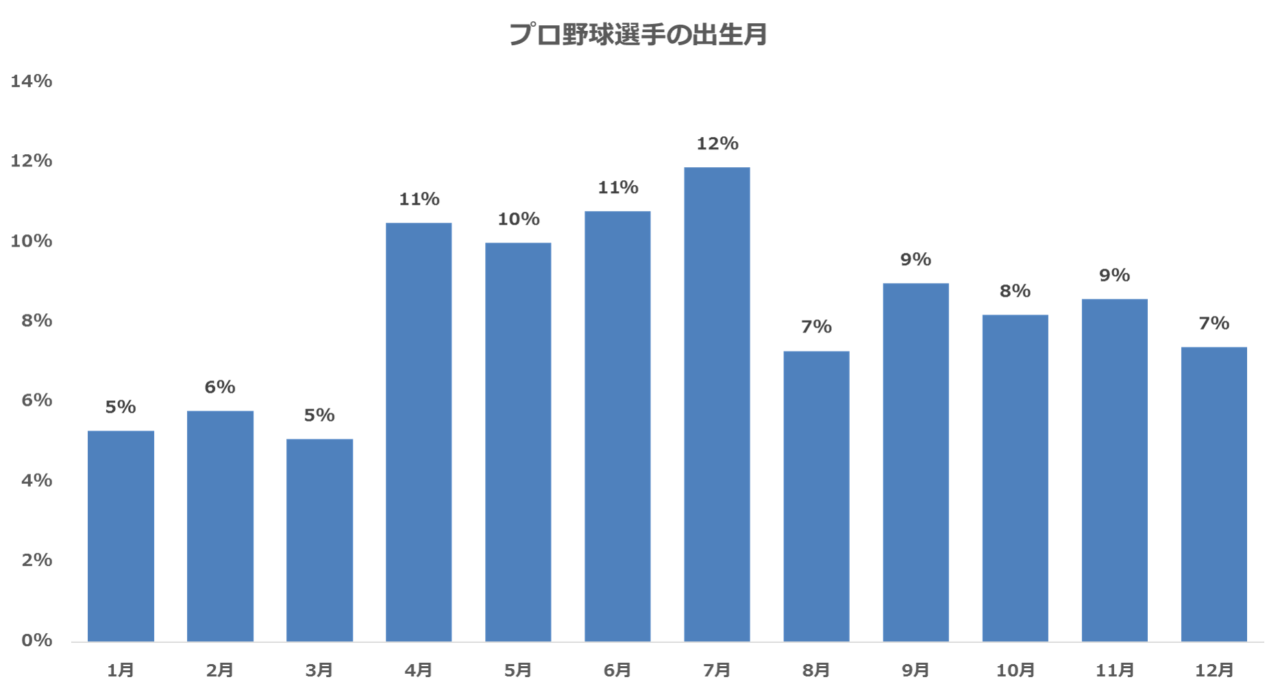

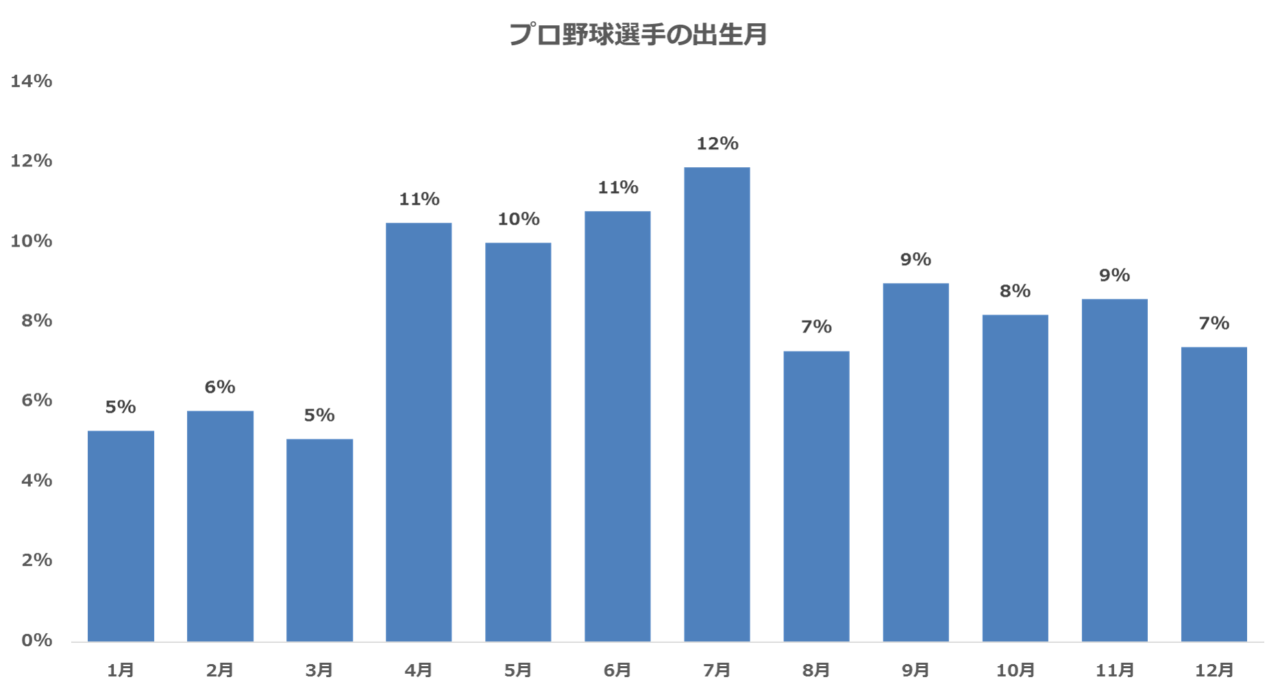

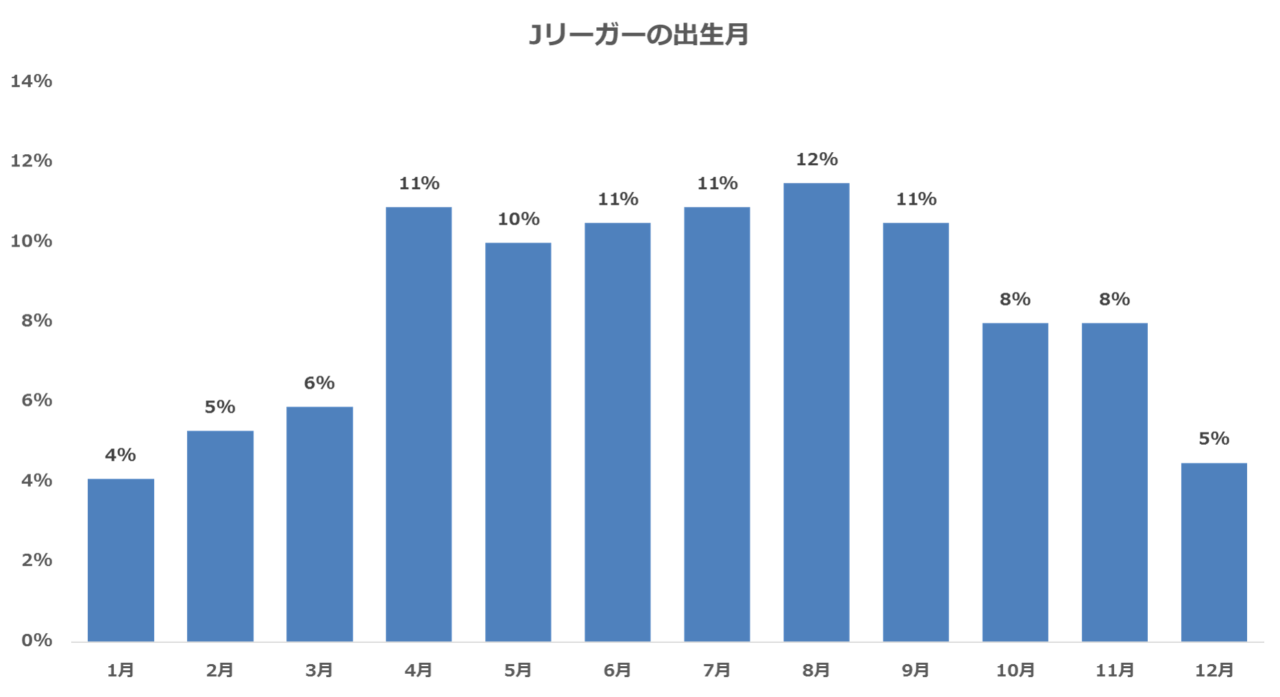

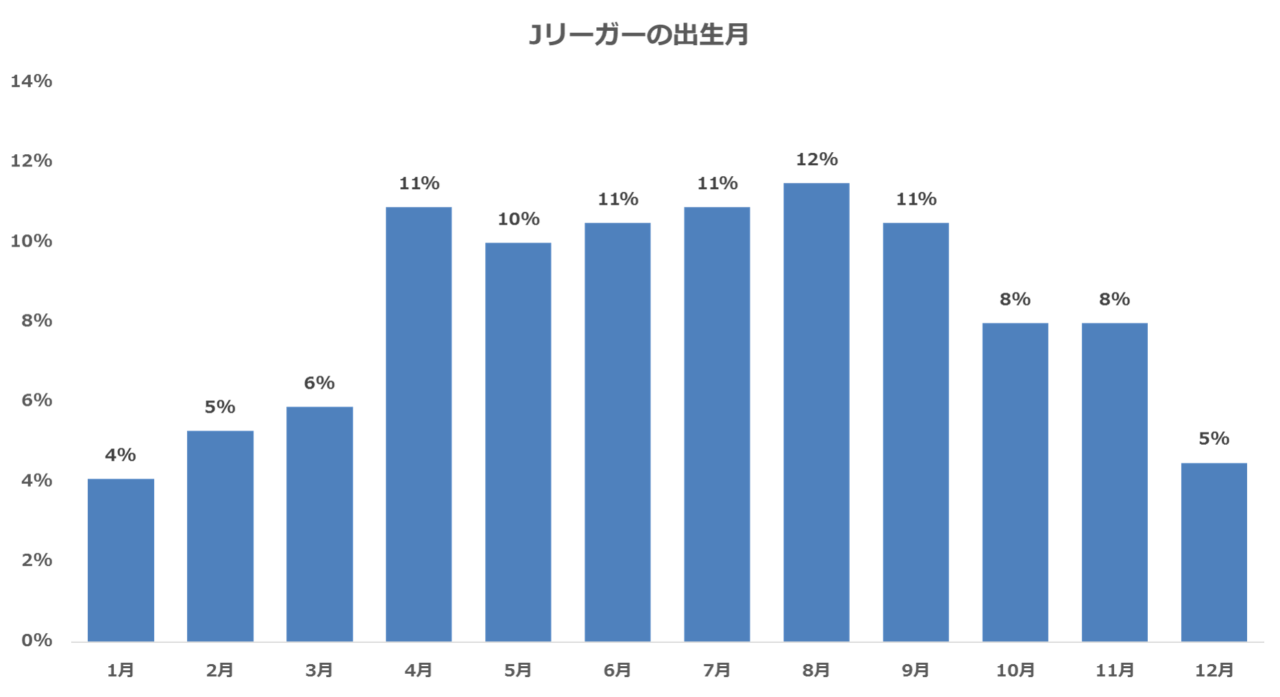

スポーツ選手は早生まれが少ない

下記のデータは Grooveworksの【みなさんは「相対年齢効果」という言葉を聞いたことがありますか?】 という記事より転記したものになります。

この記事ではほかのスポーツでも検討していましたが、調査の母体数が多いものは全て明らかに早生まれが少ないという結果になっていました。

運動神経が生まれ月に影響するとは考えられないので、心理的な要因や、機会の損失などによる影響が考えられると思います。

学歴と早生まれとの関係

日本においては、一橋大学の川口大司准教授(当時)の「最終学歴(教育年数)」等に関する調査で、同学年内では月齢が高い人と低い人では4大卒業率において差があることが統計的に確認されています。

この論文のよると、最終学歴(平均教育年数)は、3月生まれが4月生まれより、男性で0.2年、女性で0.1年短いという結果が出たそうです。

また、早生まれの子供は、小学校入学の時点で、4月生まれの子供に比べて幼いため、学習や社会的な活動といった側面で不利になるという可能性や、教員などが早生まれの子供に対し、早い時期に“あなたはできない子だ”という烙印を押すケースが多いが、教育現場ではこうした決めつけをしないように注意する必要があることも指摘されています。

これに関しては、私自身が娘の先生からこのような対応を受けているので、すごく納得のいくものでした。

実際に同じ学年に所属する児童の中で、月齢の高い者よりもテストの成績が悪いといった結果は、世界中の研究者がほぼ一貫して報告していることのようです。

実は中高一貫校では“4月生まれの生徒の数が3月生まれの倍だった”という例も多く確認されています。

これは小学6年時に横並びで試験を行なうためです。

【中学入試は早生まれが不利にならぬよう配慮必要と教育専門家】

早生まれは発達障害に誤診されることが多い

先日Diamond Onlineで、【早生まれの児童は、ADHDと診断される確率が高い】という記事を読みました。

ハーバード大学での研究のようです。

アメリカの記事なので、ここでの早生まれは8月になっています(9月入学の為)。

記事の一部はこちら↓

研究者らは、2007~09年に生まれた小児40万7846人を対象に、9月生まれ(日本では4月生まれに相当)と8月生まれ(同3月生まれ)の児童のADHD診断率を比較。その後の治療率も比較するため、15年まで追跡調査を行っている。

その結果、8月生まれ──つまり早生まれの子どもの7歳時点での診断率は、丸1年前に生まれた9月生まれ(遅生まれ)の子どもと比較して、1.34倍高いことが判明した。

治療率でも同様の傾向が認められている。

一方、こうした診断率の差は、小児ぜんそくや肥満、糖尿病においては確認されなかった。

新学期の開始時期を起点とした早生まれの子どもたちが、ADHDと「誤診」されている可能性は、台湾やノルウェーからも報告されている。

研究者らの共通した意見は「同一学年の集団では、早生まれの子どもの“年齢相応の行動”が、ADHDの主症状と見なされかねない」というもの。

誤診による心身への弊害は計り知れない。

【早生まれの児童は、ADHDと診断される確率が高い】

専門家ですら難しいのですから、一般の人や幼稚園の先生、保育園の先生などではかなり判断に誤りがある可能性があります。

早生まれの子は同じ学年の中では幼く、親は先生からも責められることが多いので、追い詰められることもあると思います。

「同じ学年の子どもはこんなにできているのに」と焦る気持ちを静め、わが子は「成長途上」だということ、去年よりは成長している事を認めてあげることが大切だと改めて感じました。

ただ、もし既に発達障害の診断を専門医から受けている場合は(例えこの記事のように数年後に誤診であることが分かったとしても)、否定せずに可能性の一つとして準備をしておくこと(発達教室に通うなど)は損にならないことだと思います。

早生まれはいつ頃、学力や運動能力が同じ学年の子に追いつくの?

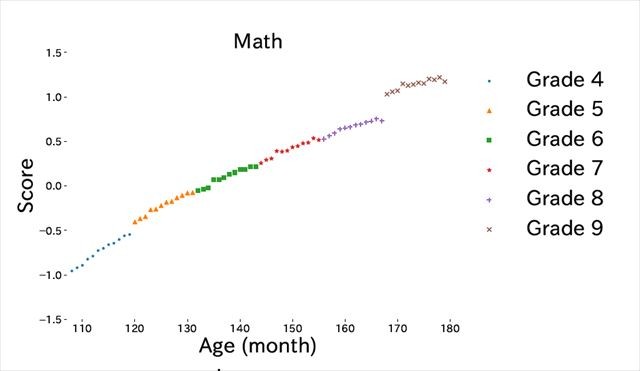

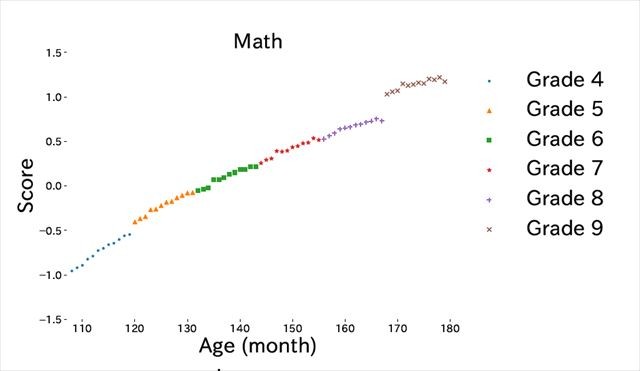

学力はいつごろ追いつく?

以下のグラフは小学4年生(Grade4)から中学3年生(Grade9)までの子供を対象に算数・数学の得点を縦軸、生まれてからの月数(月齢)を横軸にとったものです。

しかし中学生くらいになるとだんだん差がなくなり、中学3年生くらいになるとかなり差が縮まっていると思います。

運動能力はいつごろ追いつく?

【中学卒業時でも運動能力に差?! 早生まれが有利なスポーツとは?】 の記事を参考にさせていただきました。

記事によると…

「男子でみると、早生まれは少なくとも中学卒業時までは、運動面での差が残ります」。

奈良女子大准教授の中田大貴さんはそう話します。

中田さんは奈良県内の小学1年~中学3年の男女計3610人が2016年に取り組んだ体力測定の結果を、年度前半の4~9月生まれと後半の10月~翌年3月生まれに分けて比較しました。その結果、男子は小1~中3の全学年で、前半組のほうが握力などの身体的特性が高く出ました。

一方、女子は小5以降になると、ほとんど差がありませんでした。

女子の方が男子よりも早く第二次性徴を迎えることや、女子の中で顕著な運動の好き嫌いの差の方が体力測定の結果に影響しているからではないか、と中田さんは考えます。

【中学卒業時でも運動能力に差?! 早生まれが有利なスポーツとは?】

上記から、運動神経も小学校高学年から中学生まで影響が残っていることがわかります。

早生まれの差は大人になってもなくならない?

【早生まれは高校入試にも影響!? 東大教授が説く「不利のはね返し方」】という記事によると、

統計的な誤差を補正した上で、4月生まれと3月生まれで入学した高校の偏差値を比べると、4.5も違っていました。

早生まれの不利は大人になっても消えません。

30~34歳の所得を比較した先行研究によると、早生まれのほうが約4%低いという結果が出ています。

この年齢になれば3月生まれと4月生まれで生物的な能力差はないので、知力や体力、体格ではなく社会の仕組みそのものが、早生まれの不利を固定化する方向に働いていると考えられます。

これらのデータを理解するカギは、「認知能力」と「非認知能力」です。

認知能力とは、IQ(知能指数)や学力テストなどで示される能力を指します。

一方、非認知能力は「最後までやり抜く力」や「感情をコントロールする力」「他人と良い関係を築く力」といった能力を指します。

近年の研究で、社会的に成功する人は非認知能力が高いことがわかってきています。

早生まれの子どもは、同じ学年の遅生まれの子どもに比べて認知能力と非認知能力がともに低い傾向があったようです。

早生まれは高校入試にも影響!? 東大教授が説く「不利のはね返し方」

大人になっても運動神経や脳の発達に差が残っているとは考えにくいため、悲しいことに、うまく自信が育たなかった結果、本来の能力が発揮できずにつぶれてしまっているケースがあるように感じます。

早生まれのメリット

デメリットばかりでは悲しくなってくるので、メリットも考えてみましたが…

- 遅生まれの子から刺激を受けながら成長することができること

- 大人になると同じ学年の中で一番歳をとるのが遅くなること

あとは親自身が感じるメリットとしては、

早めに幼稚園などに通い始める事

残念ですが、メリットよりはデメリットのほうが多いような気がどうしてもしてしまいますね。

早生まれの「不利」をカバーし、「メリット」を大きくする育て方

早生まれだろうが何だろうが、愛するわが子であることには変わりはない!!

それでは少しでも不利を感じなくするように育てるにはどうしたらいいのでしょうか?

自信を失わないようにサポートを

「早生まれ」の子は子供時代に、同学年内での体格や能力差により早々に自信を無くしてしまうことも少なくないと考えられています。

また、「遅生まれ」の子は子供時代に同学年内で優位に立つことで、能力向上や自信につながっているとも考えられています。

大人は生まれ月により差がつくこと、自信を無くしたり、才能が埋もれる恐れがあることに気を付け、子どもの意思を尊重して、メンタルをサポートしてあげることが大切だと思います。

小さい頃は親も子供も苦労が多いかもしれません。でも、子ども自身がやりたいことを大切に、「メンタル」が折れないよう応援してあげられれば、生まれ月による能力差は、いずれなくなっていくはずです。

子どもの発達や成長は、どうしても周りの子と比べて気になってしまいますが、「比べない」ということを私自身はいつも心に戒めています。(どうしてもうまくいかない時もありますが…)

ただ、娘自身の 「時系列」で比較するのはよく行っています。

年少の時よりも、年中。

年中のときよりも年長。

「本当はすごい早生まれ」は勇気をくれる本!

おすすめ度★★★★★

実際にかばこが読んだ本をおすすめ度★~★★★★★で表現しています。

早生まれの子供の育て方、声掛けの仕方、早生まれのメリット、デメリットなどをさまざまな論文や脳科学者としてのデータから分析し、意見をまとめた書籍です。

脳科学的に早生まれのメリットは「脳が若い段階でより多くの刺激をうけること」であり、それによって脳の可塑性(思い通りに脳自体をつくることができる・変化させることができる)を高められると考えられるようです。

「粘り強さ(grit)」の大切さに関する書籍はこちら

当たり前ですが、早生まれだからといって、最終的に大人になった時の能力が劣るわけではありません。

それにも関わらず、「スポーツ選手に早生まれが少ない」「学歴が遅生まれよりも早生まれは低い」などのデータにどうしても納得がいきませんでしたが、やはりそれらは幼少期に周りよりも劣ることによる自己肯定感の低さや親の声かけが原因であるようです。

個人差はあるものの、高校生まで能力差の影響がのこる可能性があるというのは非常に残念ですが、その分得られる能力もあります。

いままで以上に声掛けや進路の選択には注意が注意が必要であると感じました。

国語講師で有名な出口 汪先生によると、論理的なことや抽象的なことを脳が理解できるようになるのは10歳くらいらしいです。

中学受験では早生まれの影響はありそうですね…。

出口 汪先生の書籍はこちら

早生まれの子に自信を持たせるためにはどうしたらいいか

自信を失わせないようにだけでなく、できれば自信をもって欲しいと思うのが親心です。

色々この辺に関しては認知能力の方が大切だ、非認知能力の方が大切だなど意見が分かれるところではあるのですが、【時間をかけて親が家庭でサポートしてあげる事】はどちらの場合でも重要だと思います。

私自身の娘に対する取り組み

私自身は娘に対して、ピアノ、英語(家庭で毎日親子英語)、プール(市民プールに通ったりしている)、工作、本読みなどを家庭でもサポートすることで、幼稚園では「英語、ピアノ、プール、工作ができる子」という事で、本人が自信を持ち、ほかの子からも頼りにされているようです。

親子英語の取り組みに関してはこちら↓

学校に通い始めたときに自信をもてるように公文式にも通っています。公文式への家庭での取り組みはこちら↓

どんなに親が家で声掛けをしてみても、人間は社会的な動物なので、学校で明らかに全てが劣っているとどうしても自信を失ってしまったり、自信が持てなくなってしまうと思います。

友人からも何かしら尊敬してもらえるように、得意なものを伸ばせるようサポートしています。

まとめ

どうしても3月生まれは不利なのは認めざる得ない真実だと思いますが、生まれの違いだけでなく、生まれ持った能力の差、経済力などの環境の差、言い出したらキリがないくらいの差がこの世には存在します。

追記)2023.5 わが娘も小学校2年生になりました!

記事を書いた時は年長だった娘も、小学校2年生になりました。

小学校1年生の時は、毎日泣いてばかり、先生からも幼い、発達障害の可能性もあるかもと言われ、発達の相談に行くほど悩みました。

支援センターの人が1年生の11月頃に、学校での様子をみにきてくれました。

学童でも、いっぱいいっぱいで、大泣きすることもあったようです。

はじめての学校、はじめての学童、はじめて会ったクラスメイト、急にf増えた勉強で疲弊していたのだと思います。

泣いてばかりいる事、小柄なことを友達からからかわれ、「学校に行きたくない」と行き渋りもありました。

殆ど泣かなくなり、急に語彙力も増え、学童で大泣きすることもなくなりました。

公文式も集中して出来るようになり、筆算の掛け算、漢字も問題なく書けるようになりました。

お友達とも上手に遊べるようになりました。

マラソン大会はビリから2番目でしたが、800m走り切りました!

感動するほど、この1年で大きく成長しました

2年生になり、マラソン大会は後ろから6番目まで順位をあげました。

縄跳びは「あやとび」ができるようになり、スイミングでは「クロール」が泳げるになりました。

公文式は英語はG教材、算数はEの分数、国語はDまですすんでいます。

英語も簡単な文章、本だったら読むことができるようになり、発音のよさをほめられています。

学校の先生や、公文式の先生からも成長を驚かれました!

背は相変わらず小さくて、一番前で腰に手を当てていますが、頑張っています!

子どもが負けないで頑張っている以上、親として精一杯サポートしていきます!

コメント