もともと便秘体質な方だけでなく、バリウム検査後、妊娠中、薬の影響、加齢によって便秘になる方はたくさんいます。

そういった方のために病院で医師から処方してもらう医療用医薬品だけでなく、セルフメディケーションで対応できるOTC薬の各々の違いや特徴をまとめました。

- 便秘薬(下剤)の種類と特徴

- 便秘薬(下剤)の使い分け

- 薬局でよく聞かれる便秘薬(下剤)に関する質問と回答

- 便秘をおこしやすい薬

便秘とはどのような状態?

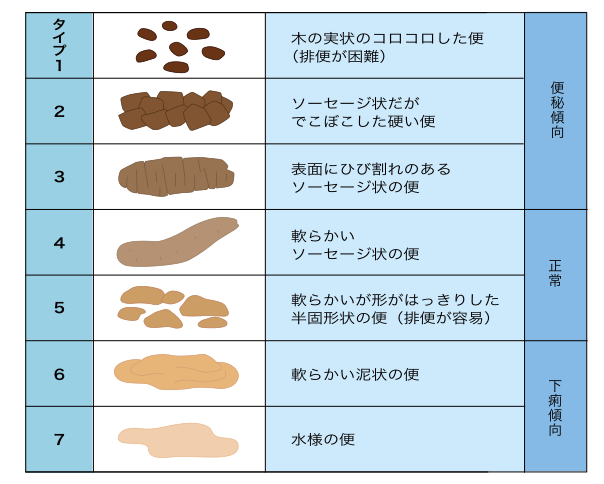

2日に一度以上便が出なく、不快感を感じている場合を便秘と言います。

毎日出ていてもコロコロだったり、残便感があったり、いきまないと便が出ない状況であれば便秘であると言えます。上記は「ブリントンスケールによる分類」ですが、これで1.2.3に該当していて不快感のある人は便秘であると言えます。

かばこ

かばこ二日程度は便通がなくても、特に不快感がなければ便秘ではなく、薬物治療は必要ありません。

便秘薬(下剤)の種類と特徴とは?

市販薬でも医療用医薬品でも便秘薬(下剤)がいまはたくさん販売されています。

商品名に関しては次々と新しいのが出てくるためすべては把握しきれないため、一部有名なものを記載しました。

市販薬(OTC薬)と同成分のものもありますが、医療用にしかない薬もあります。

それぞれの便秘薬(下剤)の特徴に関して以下に詳しく説明し、実際の商品を紹介しました。

浸透圧性の便秘薬(下剤)

酸化マグネシウム(OTC薬:酸化マグネシウムE便秘薬、コーラックMg、医療用:マグミット)

しかし水分が不足していると十分な効果が出ないため、カフェイン等の入っていない水を少し多めにとるようにしましょう

酸化マグネシウムが主成分であるマグミットに関する記事はこちら↓

刺激性の便秘薬(下剤)

ピコスルファートナトリウム(OTC薬:ピューロラック・ソフト、ビオフェルミン便秘薬 医療用:ラキソベロン)

センナ、センノシド(OTC薬:カイベノールC、スルーラックS、コーラックハーブ 医療用:プルゼニド、アローゼン)

ピサコジル(OTC薬:コーラック、コーラックⅡ、カイベールC、スルーラックS 医療用:テレミンソフト坐剤)

大黄(ダイオウ)(OTC薬:タケダ漢方便秘薬、大黄甘草湯などの漢方薬 医療用:大黄甘草湯など)

アロエ(OTC薬:アロエ便秘薬、新サラリン)

繊維

プランタゴ・オバタ(OTC薬:新ウィズワン)

軟化剤

ジオクチルソジウムスルホサクシネート(OTC薬:スルーラックプラス、コーラックⅡ、コーラックファースト 医療用:ビーマス配合錠)

整腸剤

整腸剤の詳しい違いなどに関する記事はこちら↓

坐薬

炭酸水素Na(OTC薬:新レシカルボン坐剤S、コーラック坐薬タイプ 医療用:新レシカルボン坐薬)

使用して20分程度で効果が出ますが、刺激性に分類される為、頓用又は短期間での使用が推奨されます

浣腸薬

グリセリン(OTC薬:イチジク浣腸 医療用:グリセリン浣腸オヲタ)

腸管壁の水分を吸収して腸を刺激すると共に、腸内を潤滑化させる作用があります。

OTC薬は医療用に比べると1回量が少なくなっています。

上皮機能変容薬

現時点では医療用医薬品のみの販売となっています。

ルビプロストン(医療用:アミティーザ)

現在3種類出ていますが、優劣はないと言われています。

エロキシバット(医療用:グーフィス)

世界初の胆汁酸トランスポーター阻害薬です。

胆汁酸が出る食前に服用してください。

リナクロチド(医療用:リンゼス)

作用は酸化Mgに似ていますが、酸化Mgとの併用も可能です。

痛みを取る作用もあります。

食後だと下痢や軟便が多かったことから食前の服用が推奨されています。

数時間から24時間以内に効果が出ると言われています。

便秘薬(下剤)はどのように使い分ける?

「慢性便秘症診療ガイドライン2017」では、基本的に「酸化マグネシウム」などの「浸透圧性下剤」が第一選択になっています。

次に「上皮機能変容薬」と呼ばれる医療用医薬品のみで販売されている医薬品が推奨されています。

「浸透圧性便秘薬」よりも「刺激性便秘薬」の方が強力だと一般的には言われていますが、実際には直接比較した臨床試験はなく、優劣は定かではありません。

「刺激性便秘薬」 の方が腹痛や腹部不快感を起こすことがあること、連用していると耐性が出て効果が出くくなること、大腸メラノーシスを起こす可能性も指摘されています。そのため、基本的には短期間、頓服で使用することが推奨されています。

「浸透圧性便秘薬」 は長期で服用しても耐性ができにくく、腹痛も起きにくいのですが、「酸化マグネシウム」はMgが含まれている為、腎機能が低下している人や、高齢者では飲みすぎる(用法用量内の通常使用ではほとんど問題ないですが、1650㎎/日以上は危険)と高Mg血症や他の薬剤(抗菌薬等)との相互作用に注意する必要があります。

便秘薬(下剤)に関して薬局で聞かれる質問集

患者さんによく聞かれる質問に答えました!参考にしてください。

市販の便秘薬(下剤)で便秘は対処しているが大丈夫?

使用頻度と使用している薬、患者さんの体の状態によります。

「刺激性下剤」「浣腸」「坐薬」を高頻度(連日、週に4回以上)使用している場合は、長期になると効果が出なくなってきてしまう可能性があります。

「浣腸」も使用方法によっては腸に負担をかけると言われているため、早めに医療機関で相談した方がいいでしょう。

「浸透性下剤」である「酸化Mg」は高齢者で腎機能が落ちている場合は別の薬剤に変更した方がいい場合もあります。

OTC薬は基本的に合剤が多く、刺激性下剤や浣腸などの販売がおおめです。

長期、連用している場合は早めに医療機関に相談した方がいいと思います。

漢方だったらいくら飲んでも副作用はでない?

便秘に効果があるとされている漢方薬は「大黄甘草湯」「麻子仁丸」「乙字湯」「防風通聖散」「桃核承気湯」などがあります。

特に最近は「防風通聖散(ボウフウツウショウサン)」がダイエット効果があると評判で若い人達の間で流行っていると聞いたことがあります。

漢方薬と聞くと効果はやさしめと考える人が多いですが、これらの製剤には「大黄」という刺激性下剤に分類される漢方が入っています。

因みに便秘、下痢ともに良く出るお腹の調子を整える漢方として「大建中湯」がありますが、この薬には「大黄」は含まれていませんので長期で連日服用しても問題ありません。

防風通聖散に関しての記事はこちら↓

便秘薬(下剤)は効果が出るのにどのくらい時間がかかる?

ほかのお薬は基本的に半日程度は時間がかかるものが多いのですが、「刺激性便秘薬」の「センナ」は服用から8時間から10時間程度で効果が現れると言われています。

「浸透性便秘薬」の効き始めは個人差が大きく、通常は8時間から12時間程度とされていますが、早いと1~2時間で効果が出ることもあります。

バリウム検査後に飲む便秘薬(下剤)は市販薬(OTC薬)でもよい?便秘薬(下剤)を飲まないとどうなる?

バリウム検査後に処方される薬はセンノシド(プルゼニド)が多いと思います。

水分量に関係なく確実に下剤効果を出せるのでバリウム検査後の薬としては最適だと思います。

バリウムが出てこないと腸はどうなる?

バリウムが長時間腸内に残ってしまうと、便の水分が吸収されて固くなり更に排泄しにくくなります。

どうしても便秘薬(下剤)を飲んでも便が出る気配がない場合は早めに医療機関を受診しましょう。

患者さんで実際バリウムが出なくて病院を受診している人がいました。

追加で便秘薬(下剤)が処方され、その後無事に便がでたようです。

恥ずかしいことではないので早めに受診をしてください。

便秘は生活や食事の見直しで改善するの?

薬と併用して行えるとより健康にもいいと思います。

- 食物繊維の多い食事(米、豆類)

- 乳酸菌飲料、食品の摂取

- 積極的な水分摂取(水分制限がかかっていない場合)

- 適度な運動(30分以上の運動を週に2回以上がベター)

赤ちゃんの便秘はどうすればいい?

酷い場合は病院で浣腸などを処方してもらう方法もありますが、軽いものであれば、以下の対処法を試してみてください。

- お腹を手のひらでやさしく「の」の字を書くようにマッサージする

- ワセリンを塗った綿棒を肛門部に1~2cmほど入れて「の」の字を書くようにして刺激する

- 水分を良くとり、離乳食が始まっているような月齢であれば、食物繊維の多い食べ物、リンゴ、ヨーグルト、豆類などの便秘にいい食品をなるべくとるようにして、なるべく規則正しい生活を心がけましょう。

薬が原因で便秘になる?便秘を起こしやすい代表的な薬

抗コリン作用のあるものは副作用で便秘を起こしやすいと言われています。

麻薬性鎮痛剤(コデイン、オキノーム散、モルヒネ)、トラマドール(トラマール、トラムセット)、眠剤、抗不安薬、抗精神病治療薬、抗うつ薬、パーキンソン病治療薬、第一世代の抗アレルギー薬(クロルフェニラミン等)等があげられます。

特にトラマドールは便秘の訴えが多いイメージのお薬です。

治療上継続の必要な薬が多いので、我慢せずに早めに医師に相談しましょう。

高齢の方もあまりいきむと血圧が上がる心配があるので、無理せずに報告してください。

便秘のせいで痔になってしまった場合の治療薬

便が出なくていきみすぎて痔になってしまった場合は、通常は自然治癒は難しく、ひどい場合は手術します。

メンソレータム(OTC薬:リシーナ) 痛みを感じにくくする薬です。

ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン(医療用:ネリプロクト坐剤)

プレドニゾロン酢酸エステル・リドカイン(OTC薬:ボラギノール 、ヂナンコーハイ、ジーフォーL)

ほぼ医療用のネリプロクト坐剤と同効果の薬と言っていいと思います。

大腸菌死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン(医療用:強力ポステリザン、ヘモポリゾン軟膏)

メリロートエキス(OTC薬:エフレチンG顆粒 医療用:タカベンズ)

痔の飲み薬です。

強い効果はありませんが、副作用もほとんどありません。

ブロメライン トコフェロール酢酸エステル(医療用:ヘモナーゼ)

内服薬です。

痔の腫れをを引く消炎酵素ブロメラインと血流を良くしてうっ滞を減らすトコフェロール(ビタミンE)が一緒に作用することで痛み、かゆみ、腫れ、出血などを和らげます。

この中でOTC薬として購入するようであればが プレドニゾロン酢酸エステル・リドカイン (ボラギノール等)一番使用してすぐに痛みが感じにくくなると思います。

ただ、長期で使用すると肛門周辺の感染症の原因となるため、長期使用の場合は医療機関を受診しましょう。

おわりに

個人的には軽い便秘であればOTC医薬品で十分だと思います。

ただ、高齢者であったり腎機能が落ちていたり、使用頻度が連日などの場合は処方してもらったほうが安全な場合もあります。

参考にしてください。

参考書籍(OTC医薬品の比較と使い分け)

今回もこちらの書籍の分類等を参考にさせていただきました。

OTCに関してもっと深く知りたい方はこちらの書籍を読んでみてください。

コメント