議論され続けてきたけれど医師会からの反対が強く、実現は難しいのではないかと思われていた「リフィル処方箋」の導入が2021年12月22日に正式に決定し、制度化の議論が進むなど、一気に話が進展しました。

2022年度診療報酬改定で、一定期間内に一つの処方箋を繰り返し利用できる「リフィル処方箋」の導入が22日、決まった。薬の処方のためだけに医療機関を受診する回数が減ることで患者の負担軽減につながり、通院回数の減少による医療費抑制も期待される。ただ、リフィル処方箋を出すかどうかは現場の医師の判断に委ねられるため、制度化が最終的に医療費の削減をもたらすかは不透明な点もある。具体的な条件について、厚労相の諮問機関・中央社会保険医療協議会で議論する。

「リフィル処方箋、導入決定 受診なしで一定回数繰り返し利用可」

リフィル処方箋の実現はどうせ無理だろうという考えから、誰も話題にしていませんでしたが、ここに来て一気に決定したため驚きを隠しきれません。

- リフィル処方箋とは?

- リフィル処方箋のメリット、デメリット

- リフィル処方箋は今後どのように活用されていくか

リフィル処方箋とはどんな処方箋?

リフィル(refill)とは補給、詰め替え[差し替え]品、〔飲食物の〕おかわり、2杯目 の意味を持つ英語です。

リフィル処方箋とは患者が医師の再診を受けることなく、処方箋1枚で繰り返し薬局で薬を受け取ることができる処方箋である。

多くの場合、病状が安定した患者において医師が期限を決めて処方箋を書き、その期限内であれば薬剤師のモニタリングの元に、その都度繰り返し調剤が行われる。

薬剤師はモニタリンク結果を薬歴や調剤録に記録をとる。薬剤師が再受診を必要とすると判断した場合は調剤は行われず主治医に受診勧奨を行う。

薬剤師によるモニタリングを前提とした仕組みである。

wikipideaより抜粋

1枚の処方箋を何度も医師が決めた回数までは使いまわせるということです。

分割調剤は、例えばジェネリック医薬品に不安のある患者などに30日処方を10日(お試し)と20日に分けて調剤することで不安などを解消する制度でした。

しかも保険請求などの入力などが非常に面倒なため、積極的に現場ですすめていないところがほとんどです。

つまり、薬剤師会は「リフィル処方箋」は薬学的知識を使用する機会が増え、職能が広がるチャンスと考えており、以前よりずっとリフィル処方箋の制度化を切望していました。

今までは政治的にも圧力のある医師会からの強い反対があり、このリフィル処方箋の発行はずっと日本では実現が難しものではないかと思われてきました。

医療費の財源難のため認めざる得ない状況になったのでしょうか…?

リフィル処方箋はどのような人に対して使用されるか

症状が安定していると医師が判断した患者で、医師の再診を受けずに薬局に処方箋を持参して同じ薬剤を受け取ることが出来ます。

リフィル処方箋を反復利用できる回数は?

3回までです。

1回あたりの投与期間と総投与期間は、医師が判断した期間とされています。

リフィル処方箋はどのような形で処方されるのか

- リフィルを行う薬剤と行わない薬剤はそれぞれ別の処方箋で発行されます。

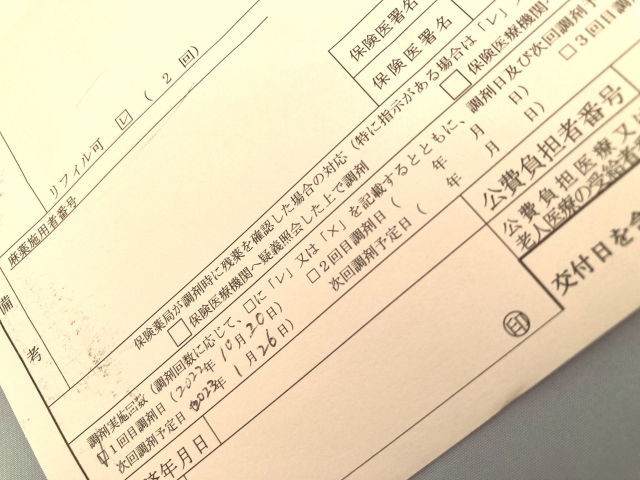

- 処方箋の下部にリフィル処方かどうかのチェック欄と回数を記載されています。

リフィルNGの薬剤とは?

投与量に限度が定められている医薬品(麻薬、向精神薬など)、湿布薬などです。

受け取ったリフィル処方箋はどのように扱ったらいい?

- レまたは✖と調剤日と次回調剤予定日を記載して通常通りの調剤、監査、投薬を行う

- 調剤を行った薬局名、薬剤師名は処方箋の裏面または余白に記載する

- 調剤した処方箋の写しは薬局で保管するが、原本は患者に返し、出来れば次回以降も同じ薬局に持参するように説明する。

- 2回目調剤予定日になっても患者が来局しない場合には、電話等により調剤の状況を確認する。

2回目以降に別の薬局での調剤を患者が希望した場合はどうしたらいい?

必要な情報というのが曖昧ですが、一包化等の技術的な事、ジェネリック変更、患者の服薬状況、既往歴、患者の症状、訴えなどの情報でしょうか?

次回調剤予定日の考え方

前回調剤日を起点として、投薬期間を経過する人次回調剤日としてし、その前後7日以内が調剤可能な期間です。

1回あたり30日の処方箋の1回目調剤日(4月1日)とした場合、次回は4月24日から5月8日までが2回目受付期間となります。

調剤可能日を過ぎてしまった場合は?

リフィル処方箋で起こったトラブルの責任は薬剤師がうけるのか?

薬剤師であり、弁護士である赤羽根 秀宜先生が以前講演会で話されていましたが、基本的には症状が安定していると判断し、リフィル処方箋を発行した医師にあり、これまでの処方箋同様の扱いになる可能性が高いという事でした。

海外ではリフィル処方箋はおこなっている?

アメリカ(1951年~)、カナダ、フランス、イギリス、フィンランド、オーストラリアでは既に導入されています。

リフィル処方箋でどんなメリットが患者さんにはある?

- 患者は複数回医師のもとを訪れる手間が省ける。

- 医療機関での待ち時間が減る。

- 患者さんにとっては再診療費を削減できる。

- 医師は治療が必要な患者に専念することができ負担が軽減される。

- 薬剤師は薬の専門家として専門知識を社会に還元できる。

- 大きな医療機関での長期処方がなくなるので、飲み忘れによる残薬を減らすことが出来る。(長期処方になると飲み忘れる人が増える為)

アメリカの場合

ネット情報ですが、アメリカではリフィルの場合は数日前に予約して薬局に取りに行くような形のようです。

処方箋に0~11の数、もしくは必要に応じて何回でものコメントが記載されており、それに応じて薬がなくなった場合は何度でも処方箋を利用できるようです。

日本は電子化が遅れていますがあちらはほとんどが電子なので、なくす心配もないようですね。

処方箋の期限が日本は4日とやたら短いですが、あちらは1年あるというのも大きな違いです。

カナダ、オーストラリア、イギリスの場合

1年程度は有効なリフィル処方箋を発行している国が多く、状態が安定している場合は病院への受診は3ヶ月から6ヶ月に一度が一般的なようです。

カナダはさらに進んでおり、事後報告が必要ですが、一部処方権もあるようです。

リフィル処方箋でどんなでデメリットが考えられるか?

- 漫然と処方が継続される恐れがある。

- 麻薬、向精神薬などの危険性の高い薬剤はリフィル処方箋は発行できない可能性が高い。

- 知識のある薬剤師が経過観察をきちんと行わないと、患者の状態悪化に気づけない恐れがある。

- 転売にならないよう薬剤師がチェックが求められる点がある。

他国と同様に転売される危険性が最も高い向精神薬、麻薬はおそらくリフィルから外れると思われます。

経過観察を行うためには薬剤師側もそれ相応の知識を持っている必要があります。

6年生になってから知識のある薬剤師が増えてきたようには思いますが、今だ言われたものを出すだけの知識のない薬剤師もいるため、そのあたりをどうしていくのかが今後気になります。

現段階ではどのくらいリフィル処方箋が浸透していくのか不明

医師会からの強い反対があって、なかなか実現しなかったリフィル処方箋。

医師会からの厳しいチェックと厳しい活用、導入条件を提示される可能性が高いと思われます。

緊急避妊薬の薬局での調剤の要件も厳しすぎて面倒なため、殆んど機能していない状態です。

他国ではドラッグストアで簡単に手に入るのに頑なにブロックをかける医師会は既得権益を守るために患者さんの事をあまり考えていないようにすら思えます。

それに関する記事はこちら↓

医師達の薬剤師に対する信頼度もあまり高いとは言えず、また連携も十分に取れているとは言えない(医師側があまり連携を取る気がないように思えます)ため、リフィル処方箋を発行する医師がいきなり急速に増えてくるようにも思えません。

これからいろいろ具体的な事が決まってくると思うので、現段階では何とも言えませんが、日本は昔から欧米諸国の真似をするのが好きな国なので、おそらく時間をかけながら欧米諸国のような合理的な形に近づいていくのだろうとは思います。

どのくらい時間がかかるかはわかりませんが…。

今回のようにいよいよお金が無くなって財務省が一気に圧力をかけてくる可能性もあるので何とも言えません。

リフィル処方箋を発行することで医師側にメリットはあるのか?

今回の改定ではリフィル処方箋を行った場合の加算は新設されず、紹介率が低いなどの一部の病院で適応される処方箋料の減点が、29日以内のリフィル処方箋をした場合には適応されないという程度のメリットがあるのみだったようです。

気をつけるべきリフィル処方箋の事例を紹介!

別の薬局での事例ですが、リフィル処方箋の1回目と2回目の保険証が異なるという事例が発生しました。

その後リフィル処方箋はどうなったか 2024.4現在

恐らくほとんど最初はリフィルチェックは入ってこないだろうなと思っていましたが、予想通りあまり普及はしておらず、一般の患者さんも存在すら知らない人がほとんどです。

リフィル処方箋は患者さんにとってはかなりメリットがあるので、存在がもっと知られれば、社会的な圧力がかかり、推奨されていくだろうと思いますが、なぜか不気味なほどニュースでもとり上げられません。

それだけ医師会からの圧力が働いているのかもしれません。

保健所の人も、病院の経営にマイナスになるであろうリフィル処方はあまり行わないだろうと言っていました。

特に個人病院ではほとんどメリットがない為、今後リフィル処方を出した方が医師側にもメリットがあるか、出さないと却ってデメリットがあるというような事がない限り、なかなか急速な浸透は難しいかと思います。

コメント