多発性硬化症(MS)は難病です。

医師でも診れる医師が限られているため、それほど処方を受けることはないかもしれません。

しかしメーゼントは特に管理や使用方法が難しい為、突然処方が出ても対処できません。

勉強会で得た情報が誰かの為になる事を願ってまとめました。

かばこ

かばこ高額で管理が冷所のみの薬です。

事前に取り置いておいておく必要があり、返品も難しい薬です。

- 多発性硬化症(multiple sclerosis:MS)とは

- メーゼントの効果、飲み方、副作用、特徴

多発性硬化症(multiple sclerosis:MS)とは?

多発性硬化症(MS) は日本での有病率は増加してきてはいますが、それでも10万人あたり8 – 9人の難病です。

多発性硬化症(MS)は、脳、脊髄、視神経のあちらこちらに病巣ができ、さまざまな症状があらわれるようになる病気です。

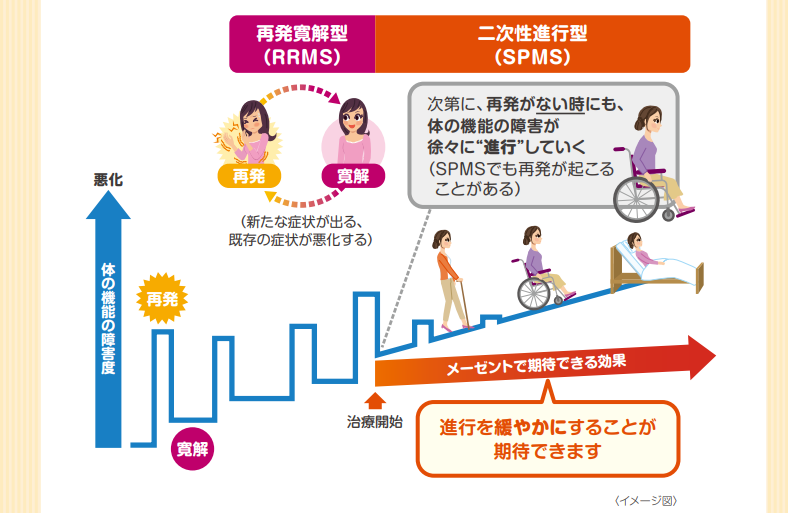

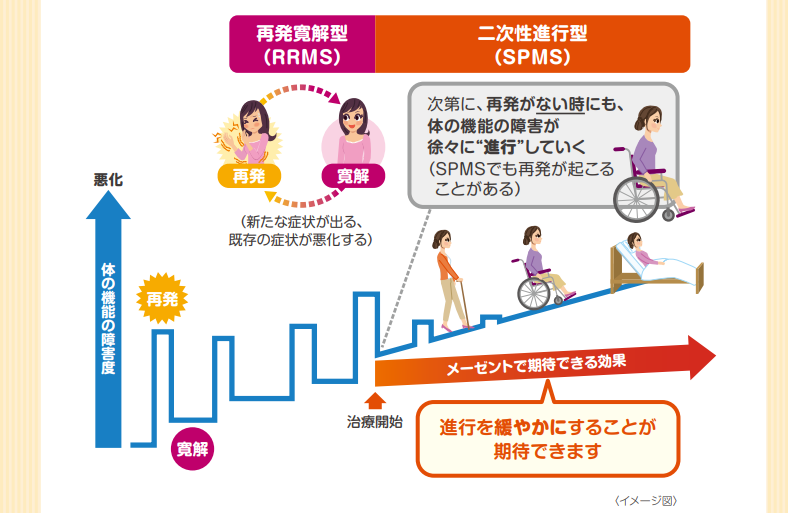

MSでは、症状が出る「再発」と、症状が治まる「寛解」を繰り返す、「再発寛解型」(RRMS)のタイプが多くみられます(日本人の約7割が該当しています。神経変性、中枢性炎症を起こしていますが、予備脳でフォローできている初期の状態です)。

しかし次第に、再発がない時にも、体の機能の障害が徐々に“進行”していく「二次性進行型」(SPMS)のタイプをとるようになります。

リハビリが重要です。

ストレスが悪化原因になる事があるので、強いストレスが加わらない生活が理想です。

また、進行を遅らせるために早めに発見して治療を開始することが重要です。

多発性硬化症(MS)の主な治療薬とは?

以下は全て 「二次性進行型」(SPMS) 用の薬ではなく、 「再発寛解型」(RRMS) の適応の薬になります。

テクフィデラ(一般名:フマル酸ジメチル)

酸化、炎症、及び生体異物ストレスを軽減する重要な細胞防御機構であるNrf2(Nuclear factorerythroid 2-related factor 2)転写経路の活性化を介した「抗炎症作用」と「神経保護作用」により 「再発寛解型」(RRMS)の進行を抑えます。

ケシンプタ皮下注ペン(一般名:オファツムマブ)

多発性硬化症の症状を引き起こす原因の一つであるB細胞の細胞表面に存在する抗原(細胞表面マーカー:CD20)に作用し、多発性硬化症の症状を抑え、疾患の進行を遅らせます。

コパキソン皮下注シリンジ(一般名:グラチラマー酢酸塩)

免疫を調整し、抗炎症性サイトカインを分泌するT細胞への分化を誘導することで、中枢神経における炎症を抑制すると考えられています。

ジレニア、イムセラ(一般名:フィンゴリモド塩酸塩)

リンパ球に作用し、リンパ節などの二次リンパ組織から、自分の神経を攻撃する自己反応性T細胞を含むリンパ球が出ていくのを抑えることにより、神経の炎症を抑えます。

タイサブリ点滴静注(一般名:ナタリズマブ)

血中の白血球の表面にあるインテグリンというたんぱく質に特異的に結合することにより白血球が脳や脊髄に進入するのを防ぎ、脳や脊髄での炎症を抑えます。

ステロイド

免疫機能を抑制するホルモン剤です。

インターフェロン

免疫機能を抑制します。

メーゼント(一般名シポニモド)の効果、飲み方、副作用、特徴

「再発寛解型」(RRMS) 治療薬のタイサブリ点滴静注と類似の作用の薬と言われています。

メーゼント(一般名シポニモド)の効果

二次性進行型多発性硬化症の再発を防いで、障害の進行を抑えることが期待される、日本初の 「二次性進行型」(SPMS) 用の薬です。

比較的新しいお薬(2020年9月販売)になります。

作用機序は、以下のようになっています。

シポニモドは5種類のスフィンゴシン1-リン酸(S1P)受容体サブタイプのうちS1P1及びS1P5受容体に選択性を示す。S1P1受容体に結合し内在化を誘導することで、S1P1受容体の機能的アンタゴニストとして作用する 。S1P5受容体に結合するものの、内在化を誘導せず、S1P5受容体のアゴニストとして作用する。(添付文書より抜粋)

メーゼント添付文書

メーゼント(一般名シポニモド)の服用方法

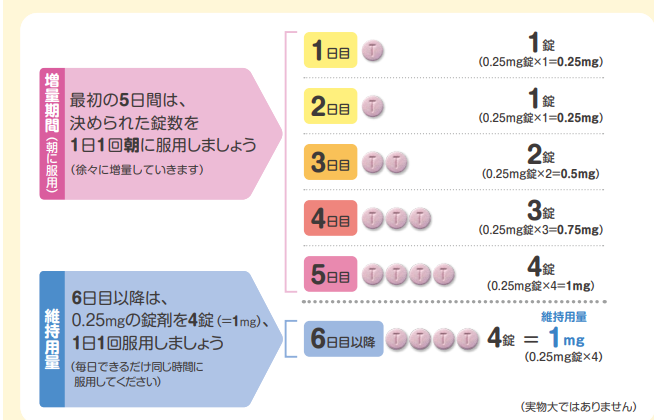

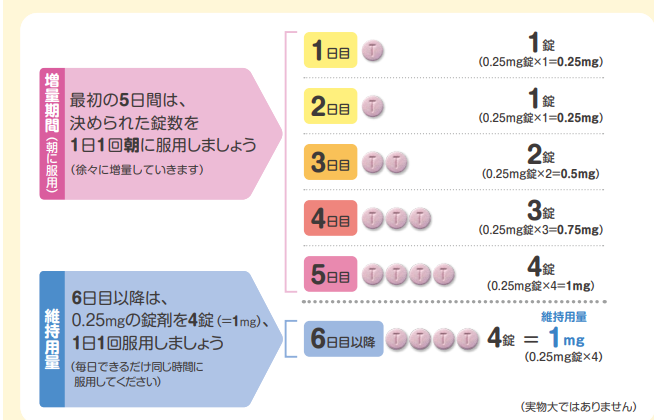

1日1回必ず決められた時間に飲んでください。(食後でなくても構いません)

また、徐々に増量する薬です。

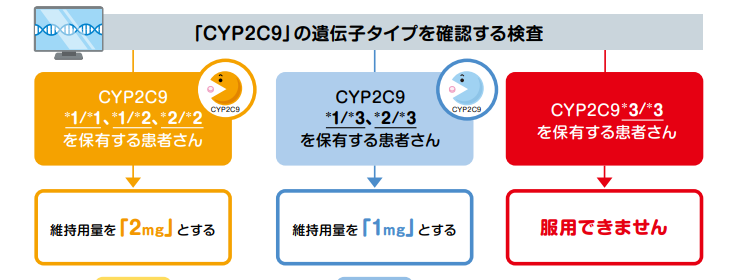

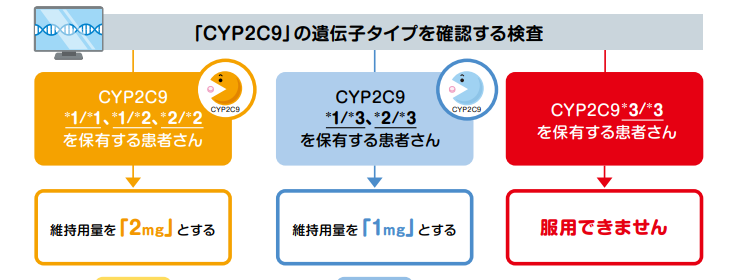

遺伝子検査が事前におこなわれ、通常タイプと少量投与タイプにわけられます。

通常タイプの場合(Aタイプ)は、5日間は0.25㎎から始めて決められた量を服用し、6日目に維持量である2mgを服用します。

遺伝子検査で少量を投与することになった方(Bタイプ)は、5日間は0.25㎎から始めて決められた量を服用し、6日目に1㎎(維持量)を服用するようにしてください。

服用を忘れてしまった場合

「4日間以上」連続して服用し忘れた場合は、再び1日目の量(0.25mg錠を1錠)から治療を再開しなければなりませんので、4日間以上は絶対に空けないでください。

4日間以上服用し忘れたら、すぐに主治医に連絡してください。

4日以上飲み忘れた場合や一度休薬期間を置いた場合は、0.25mgから再開というだけでなく、再度初回と同じように6時間の経過観察する必要があります。

メーゼント(一般名シポニモド)の併用禁忌、注意

また、心臓関係の不整脈治療薬(リスモダン、キニジン、シベノール、アンカロン、べプリコール)などは禁忌になっています。

不整脈治療薬、CYP2C9に関わる薬は併用注意になっているので、処方薬がある場合は必ず医師や薬剤師に報告してください。

メーゼント(一般名シポニモド)の副作用

帯状疱疹(2.6%)、黄斑浮腫(1.3%)、徐脈性不整脈(5.5%) その他頻度不明で頭痛、尿路感染、上咽頭炎、 があげられています。

この薬は脳への白血球の移行を減らすため、感染症を起こしやすくなります。

体も白血球(特に好中球)が下がってくる場合もあるため、発熱など体調がすぐれない場合は早めに医師に相談しましょう。

メーゼント(一般名シポニモド)の特徴

メーゼント(一般名シポニモド)の特徴と注意点を以下にまとめました。

①服用前に必ず遺伝子検査を行っている事を確認します。

メーゼントを代謝する酵素(CYP2C9)には遺伝子多型があることが知られており、CYP2C9のタイプによってはメーゼントを服用する量が異なります(poormetabolizerタイプだと代謝がうまくいかず、血中濃度が上がってしまうため)

②血液検査、肝機能検査、心機能検査を事前に受ける必要があります。

③妊娠していないことを確認してください。

④水疱瘡、帯状疱疹にかかったことはあるか、もしくはこれらの予防接種を受けた事はあるか確認します。

なければ服薬前に先に受けてもらいます。

⑤初回服薬後6時間は心拍数をよく観察(心電図、心拍、血圧等)する必要があります。

これは洞房徐脈を引き起こす危険性がある為です。(患者には服薬後に6時間程度日が得る入院、もしくは病院内で待機してもらう)

⑥眼科医と連携をとり、服用3カ月程度後に黄斑浮腫の検査を受ける必要があります。

その後も定期的に目の違和感を感じたら検査を受ける必要があります。

⑦食事の影響は受けませんが、冷所保存が必要です。

⑧薬剤を増量中に失神、めまい、息切れ、脈拍が50未満の場合は医師へ連絡してください。

維持量に達した後も定期的な血圧測定が必要です。

⑧登録された医療機関、薬局からでしか処方、調剤が出来ない薬のため、薬局、医療機関を変更する場合は必ず事前相談が必要です。

事前にメーカーからの勉強会、説明を医療機関、薬局にも受けてもらう必要があります。

薬の発注をかけても、登録されてない薬局だと卸から納入できないようになっています。

転勤などの場合は、メーゼントカードに医療機関、医師名を必ず記載して持参してください。

⑨ほかの薬剤からメーゼントへの変更は休薬期間を置くかどうかは医師により考えがわかれます

振り返り

多発性硬化症(MS) は 「再発寛解型」(RRMS)から徐々に進行して 「二次性進行型」(SPMS) に至る為、 いきなりこの薬が出る事は稀だとは思います。

しかし 転居などの事情で突然調剤依頼が来る可能性もあります。(実際にうちの薬局に来ていた患者さんは急に転居してしまいました)

門前病院が不親切な病院の場合はいきなり処方を出してきて、びっくりすることもあるかもしれません。

そのため、色々情報をまとめておきました。

よければ参考にしてください。

この薬の情報が少ないので、この薬を検討している患者さんにとっても参考になればと思います。

コメント