ミグリトールを初めて処方されたときに、副作用でお腹が張ることがあると、医師や薬剤師から説明があった方も多いでしょう。

なぜミグリトールはお腹が張るのでしょうか?また、それはどんな時でも張ってしまうのでしょうか?

この記事ではミグリトールの作用と、なぜお腹が張るのか、どのような時によりその副作用が出やすくなるのか、ほかのαーグルコシダーゼ阻害薬との違いなどをまとめてお伝えします!

- ミグリトール(セイブル)の作用と副作用

- お腹の張りはどうして起こる?

- ミグリトール(セイブル)の他のαーグルコシダーゼ阻害薬との違い

ミグリトール(セイブル)を飲むとなぜお腹が張る?

ミグリトールを飲むと、なぜお腹が張ってしまうのでしょうか?

回避する方法はないのでしょうか?

詳しく見ていきましょう!

消化管における糖質の吸収とミグリトール(セイブル)の作用

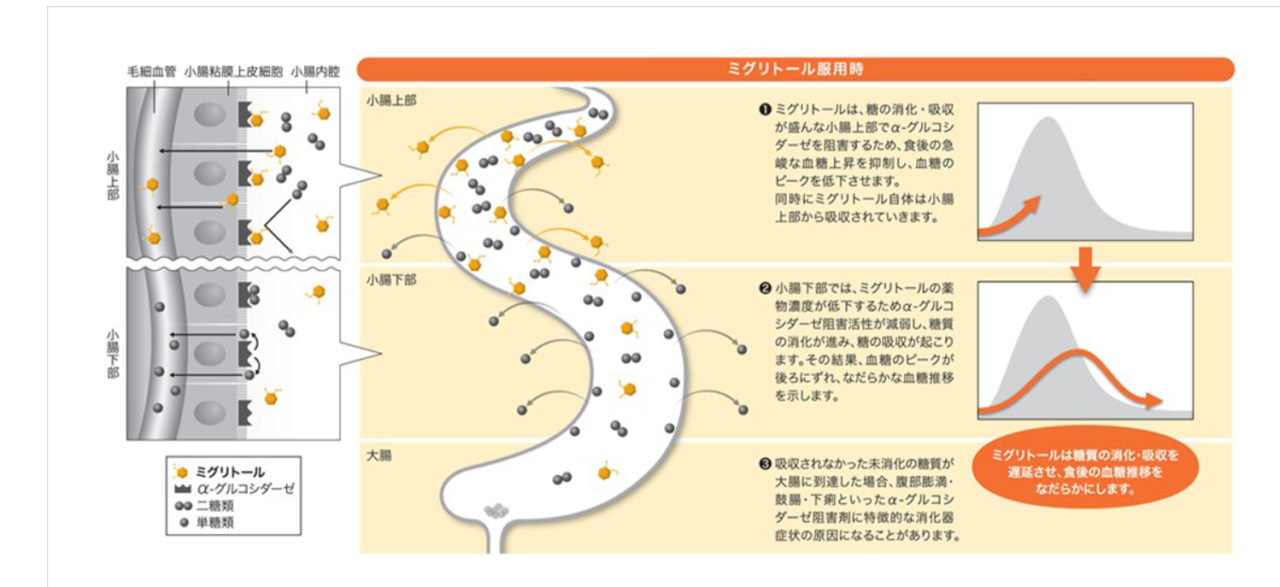

食物として摂取された炭水化物が体内に吸収され血中へ移行するには、最終的に二糖類水解酵素(α-グルコシダーゼ)により単糖類にまで消化されることが必要です。

ミグリトールは小腸上部の粘膜上皮細胞の刷子縁に存在する二糖類水解酵素を競合的に阻害することにより、糖質の消化・吸収を遅延させ、食後血糖の上昇を抑制します。

なぜお腹が張るの?

ミグリトールは小腸上部で糖の吸収を抑えながら、同時に小腸上部で吸収されます。

そのため、小腸下部ではミグリトールの薬の濃度が低下し、糖質の吸収がすすみ、血糖の吸収を抑えることが可能です。

吸収されなかった未消化の糖質が大腸に到達した場合、腹部膨満・下痢といった消化器症状の原因となります。

お腹が張るのは食べ過ぎのサイン?

前述したように、お腹が張るなどの消化器症状がでる原因は、大腸に未消化の糖質が到達してしまうことです。

消化されなかった糖質が大腸で発酵されることで二酸化炭素や水素などのガスを発生させます。

お腹の張りがひどい場合は、少し食べる量を見直した方がよいかもしれません。

消化器症状は慣れてくる?

1週間程度服用していると、慣れにより、下痢やお腹の張りなどの副作用は軽くなり、気にならなくなることが多いようです。

しかしお腹の手術を行ったことがある方や、高齢者ではまれに腸閉塞をおこす可能性もあるため、水様便など、症状が強く出るようであれば主治医に相談したほうがよいでしょう。

参考資料

- セイブル 製品紹介|三和化学研究所

- α-グルコシダーゼ阻害薬には、どのような副作用がありますか?|糖尿病ネットワーク

αーグルコシダーゼ阻害剤の違いと特徴とは?

現在αーグルコシダーゼ阻害剤は3種類発売されています。

アカルボース(先発品名 グルコバイ)、ボグリボース(先発品名 ベイスン)、ミグリトール(先発品名 セイブル)です。

かばこ

かばこグルコバイは現在販売中止になっており、後発品アカルボースのみが販売されています。

作用時間、効果発現までの時間、消化器症状の出やすさ、特徴などを表にまとめてみました。

αーグルコシダーゼ阻害剤の作用一覧

| 成分名 | HbA1c低下作用 | 血糖値をもっとも抑える時間 | 消化器症状 | 副作用頻度 | ※飲み忘れ時の内服 | 耐糖能異常の適応 | GLP-1分泌促進作用 | 吸収の有無 |

| アカルボース | 中 | 2時間後 | 便秘>下痢 | 中 | 15分以内で有効 | なし | 不明 | ほとんど吸収されない |

| ボグリボース | 小 | 2時間後 | 下痢>便秘 | 少 | 推奨なし | あり | 不明(in vitroで報告あり) | ほとんど吸収されない |

| ミグリトール | 大 | 1時間後 | 下痢>便秘 | 多 | 30分以内で有効 | なし | あり | 半分程度小腸上部から吸収される |

※飲み忘れ時の対応に関しては、食事中であれば、薬剤によっては効果があると報告されている論文があります。

αーグルコシダーゼ阻害剤の副作用の特徴一覧

| 成分名 | その他の特徴 | 副作用の特徴 |

| アカルボース | α-アミラーゼ活性を持つジアスターゼ製剤と併用すると、互いに作用が減弱する。 | アミラーゼ阻害作用があり、でんぷんやデキストリンの消化も阻害するため、糖の吸収を遅らせられる反面、未消化糖の大腸多量流入により腹部膨満感(便秘)の副作用も起きやすい。 |

| ボグリボース | 副作用予防を考慮して用量が設定されているため、比較的、消化器症状が出にくいのが特徴。 | もっとも消化器症状をおこしにくい。 |

| ミグリトール | 「GLP-1」の分泌を促進する作用があるため、体重増加を起こしにくく、HbA1c低下作用はもっとも強い。 | ラクターゼ、トリハラーゼ阻害作用があり、下痢の副作用頻度が高い。 |

消化器症状は、アカルボースが2~3週間以内、ボグリボース、ミグリトールが1週間以内に消失することが多いようです。

消化器症状の頻度としては、ミグリトール>アカルボース>ボグリボースとなっています。

アカルボースは以下のように報告されています。↓

承認時及び使用成績調査での調査症例4,543例中1,244例(27.38%)に副作用(臨床検査値の異常変動を含む)が認められ、主な副作用は放屁増加717件(15.78%)、腹部膨満・鼓腸603件(13.27%)、ALT(GPT)上昇89件(1.96%)等であった(再審査終了時)。

アカルボース(グルコバイ)|厚生労働省 資料より抜粋

ボグリボースは以下のように報告されています。

糖尿病の食後過血糖の改善の場合、承認時までの試験では1日0.6mg又は0.9mgを投与した965例中154例(16.0%)に、製造販売後の使用成績調査(ベイスン錠再審査終了時点)では4,446例中460例(10.3%)に臨床検査値の異常を含む副作用が認められている。主な副作用は下痢(4.0%)放屁増加(4.0%)腹部膨満(3.5%)等であった。

ボグリボース インタビューフォームより抜粋

ミグリトールは以下のように報告されています。

総症例1030例中、副作用が報告されたのは519例(50.4%)であった。主な症状は鼓腸197例(19.1%)下痢188例(18.3%)腹部膨満153例(14.9%)低血糖80例(7.8%)であった。[セイブル錠効能追加時]

セイブル インタビューフォームより抜粋

アカルボースは一部の胃薬と併用注意!

アカルボースは、α-グルコシダーゼだけでなく、アミラーゼの活性も阻害します。そのため、α-アミラーゼ活性を持つジアスターゼ製剤と併用すると、互いに作用が減弱します。

アカルボースが発売された当初は、ジアスターゼ含有製剤が併用禁忌になっていたようです(現在は併用注意)。

ミグリトールにはGLP-1刺激作用がある?

ミグリトールは他剤とは異なり半分程度は小腸上部で吸収され、他剤よりも食後30分から1時間を最も抑え、血糖値のピーク時間を遅らせる作用もあります。

小腸下部では酵素阻害作用がかなり減少し、緩やかながらも糖吸収がおこります。

GLP-1はDDP-4で分解されるため、DDP-4阻害薬と併用すると更に効果が高くなるのではといわれています。

また、吸収された有効成分のミグリトールは代謝されることなく未変化体のまま尿中排泄されます。

サプリメントで併用注意がある?

サプリメントで、グアバ葉フェノール、L-アラビノース、豆鼓エキスはαーグルコシダーゼ阻害作用を持つので併用に注意が必要です。

低血糖時はブドウ糖の活用を!

αーグルコシダーゼ阻害剤自体はほとんど低血糖をおこさない薬です。

α-グルコシダーゼ阻害薬は、砂糖などの二糖類や多糖類の消化のスピードを遅くすることで、食後に血糖値が急に上昇するのを防ぐ薬です。

そのため、α-グルコシダーゼ阻害薬を服用している人が低血糖時に砂糖を口にしても、なかなか血糖値が上がってきません。

低血糖時には、必ずブドウ糖をとる必要があります。必ずブドウ糖を携帯するようにしましょう!

ブドウ糖はドラッグストアや薬局で手に入ります。コーラなどの飲料水にも含まれています。

参考資料

- アカルボース錠「サワイ」 添付文書

- ボグリボース錠「サワイ」 添付文書

- ミグリトール錠「JG」 添付文書

- α-グルコシダーゼ阻害薬を服用していると、なぜ砂糖では駄目なのですか?|糖尿病ネットワーク

- α-グルコシダーゼ阻害薬(2)3種類のα-GIの特徴と使い分け|日経DI

- ボグリボースが耐糖能異常者の糖尿病発症を40%低減|日経メディカル

- ミグリトールは消化管ホルモンの分泌動態を変化させ、食欲を抑制する|日経メディカル

- アカルボース(グルコバイ)|厚生労働省 資料

- セイブル インタビュフォーム

- ベイスン インタビュフォーム

- α-GI市場、1位のボグリボースのシェア7割にせまる|日経メディカル

- The effect of the timing and the administration of acarbose on postprandial hyperglycaemia

- Administration of miglitol until 30 min after the start of a meal is effective in type 2 diabetic patients

まとめ

勤務先の病院では、もっともミグリトール(セイブル)が利用されています。

医師の使い分けがいまひとつわからなかったので、特徴を調べてまとめました。

使い分けと特徴のまとめ

細かい特徴の違いはありますが、主に副作用と効果の強さで選択している印象です。

- 下痢の副作用が多いのであれば、ボグリボース、便秘の副作用が多いのであれば、ミグリトール(セイブル)

- HbA1cをしっかり押さえ、食後1時間の血糖値を抑えたいのであれば、ミグリトール(セイブル)

- 副作用と血糖値降下作用のバランスをとりたいようであれば、アカルボース

- 耐糖能異常の改善も意識するようであれば、ボグリボース

- 飲み忘れ対策を考慮するようであれば、ミグリトールかアカルボース

αーグルコシダーゼ阻害剤は意外とそれぞれ特徴があります。

古い薬ではありますが、いまでも非常に糖尿病治療に使用されている薬の1つです。

この記事が参考になれば幸いです。

コメント